Testbericht Yeti Fusion Dry 1300

Testbericht Yeti Fusion Dry 1300

06. Juni 2020

Für unsere zweijährige Radreise durch fünf Kontinente und vier Klimazonen suchten wir einen Schlafsack, der – wie sollte es anders sein – bei kleinem Packmaß und geringem Gewicht möglichst gut isoliert. Wir orientierten uns an den höchsten (45 °C) und niedrigsten (-15 °C) zu erwartenden Temperaturen und legten besonderen Wert auf erholsamen Schlaf, sprich: der Schlafsack sollte auch in den kältesten Nächten ganz sicher warm halten. Wir gingen davon aus, dass unser mobiles Federbett viele hundert Mal in einen Kompressionssack gestopft werden würde, was hohe Anforderungen an einen robusten Hüllstoff stellt. Außerdem waren tage- bis wochenlang hohe Luftfeuchtigkeit und regennasse Nächte bei der Wahl des Futters zu berücksichtigen. Wir wussten, dass wir den Schlafsack wohl zwei Jahre lang nicht würden waschen können.

Unter diesen Aspekten wäre eine Kunstfaserfüllung, die pflegeleicht ist und auch bei Feuchtigkeit noch gut wärmt, wohl eine gute Wahl gewesen. Da Daune in Relation zu Packmaß und Gewicht jedoch besser isoliert, gaben wir dieser Füllung letztlich den Vorzug. Obwohl ein Inlet das Gewebe vor Verschmutzung schützt, entschieden wir uns aus Gewichtsgründen gegen diese zweite Haut.

Facts & Features

Unser neues Daunenbett kam in einem geräumigen Aufbewahrungsnetz. Der beiliegende Transportsack aus wasserabweisendem Gewebe ist mit 20 x 46 cm relativ groß und bietet keine Kompressionsriemen – für uns kein Manko, wir wollten die Schlafsäcke ohnehin in wasserdichten Packsäcken mit Wickelverschluss transportieren.

Die Konstruktion der einzelnen Kammern ist auf erwartungsgemäß auf hohem Niveau: H- und S-Kammern verhindern zuverlässig ein Verrutschen der Daunenfüllung (1,3 Kilogramm hochwertige Daunen im Verhältnis 90/10, 700 Cuin nach EU-Norm). Eine dreilagige Fußkammer bietet besondere Isolation der unteren Extremitäten. Wie in diesem Preissegment zu erwarten, ist der Reißverschluss mit einer dicken Daunenwulst hinterlegt, um Kältebrücken zu vermeiden. Kopf und Hals werden von separat verstellbarer Kapuze und Kragen vor Auskühlung geschützt.

Daniel (Körpergröße 185 cm) nutzt ein Modell der Größe L, Claudia (175 cm) Größe M. Das mit 1950 g bzw. 1880 g relativ hohe Gewicht ist in Anbetracht der robusten Verarbeitung absolut akzeptabel – wer es leichter möchte, kann auf alternative Modelle mit anderen Schwerpunkten zurückgreifen.

Im Einsatz

Nach dem ersten Auspacken im Zelt waren wir ob des schieren Volumens beeindruckt: die Daunenbetten plusterten sich auf wie zwei Hefekuchen, sodass kaum noch Platz für uns blieb. Spätestens nach Sonnenuntergang kam jedoch Freude auf. Der Innenstoff ist angenehm weich, raschelarm und hinterlässt auch in feuchtem Zustand kein unangenehm klebriges Hautgefühl. Der Reißverschluss befindet sich auf der linken Seite und ist daher für Rechtshänder etwas besser zu erreichen. Die Zähne sind über die gesamte Länge mit einem derben Stoffband hinterlegt, das ein Einklemmen des Futters zuverlässig verhindert. Einhändig lässt sich der Reißverschluss dennoch nicht immer schließen, da das gefüllte Innere förmlich hervorquillt. Sollte es doch einmal passieren (was selten vorkam), ist das Futter robust genug. Das obere Ende der Zahnleiste ist noch einmal mittels Klettverschlussband vor versehentlichem Öffnen gesichert und durch eine breite Stoffkappe abgedeckt – kein Kratzen am Kinn! Der Zipper ist in seiner gesamten Länge mit einer daunengefüllten Stoffwulst unterfüttert und schließt etwa 50 cm oberhalb des Fußendes. Die Fußkammer selbst ist tatsächlich sehr dick gepolstert – man merkt, dass besonderer Wert auf den Einsatz unter sehr kalten Bedingungen gelegt wurde. Kapuze und Kragen lassen sich unabhängig voneinander mit zwei Kordeln regulieren, die beide auf der rechten Seite angebracht werden. Einziges Manko: Bei enger Einstellung drücken diese etwas auf der Haut. Wünschenswert wäre zudem eine bessere räumliche Trennung der Kordeln, die Justierung ist im Dunkeln manchmal etwas fummelig. Der Isolationsleistung tut das natürlich keinen Abbruch: Die angepasste Kapuze dreht sich bei Kopfbewegungen mühelos mit und der zusätzliche Wärmeeffekt ist tatsächlich beeindruckend.

Natürlich fehlt das obligatorische Innennetz für kälteempfindliche Geräte und Handy nicht, am Fußende befinden sich außerdem zwei kleine Hängeschlaufen zum morgendlichen Trocknen.

Die ersten Nächte verbrachten wir im frühsommerlich heißen Iran mit Nachttemperaturen bis minimal 20 °C. Entgegen unserer Erwartungen war das Daunenungetüm jedoch nicht zu warm oder hinderlich: Wir packten einfach nur einen der beiden Schlafsäcke aus und deckten uns im Verlauf der Nacht nach und nach bis zur Hüfte zu. Die erste richtige Bewährungsprobe erwartete uns nach etwa 200 Nächten im pakistanischen Karakorum. Auf ca. 4.000 m Höhe fiel das Thermometer auf -10 °C. Am Morgen waren die neben uns liegenden Trinkflaschen fast durchgefroren und das Innenzelt mit einer dicken Schicht Raureif überzogen. Mit zugezogener Kapuze und Halskragen erwachte Daniel, obwohl nur in Shirt und Boxershort schlafend, in den frühen Morgenstunden schweißgebadet. Zur gleichen Zeit war der gesamte untere Bereich des Schlafsacks mit einer dicken Schicht hart gefrorenen Kondenswassers überzogen, im Inneren jedoch mollig warm und trocken – unglaublich, was ein paar Zentimeter Daune leisten können!

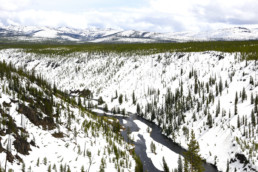

Im Verlauf der Reise verbrachten wir viele ähnlich klirrende Nächte im Pamir, den Anden oder Rocky Mountains, in denen wir ausnahmslos warm und trocken schliefen. Selbst in der mit -16 °C kältesten Nacht und nach bis zu diesem Zeitpunkt immerhin 400 Tagen im Einsatz hatten wir nicht das Gefühl, die Schlafsäcke an ihre Grenzen zu bringen.

Außerhalb der sehr trockenen Wüstengebiete waren besonders die Fußkammern jeden Morgen von Kondenswasser durchfeuchtet. In den Tropen erreichte die Luftfeuchtigkeit solche Ausmaße, dass die Schlafsäcke beinahe nass an dem Körper klebten und tagelang nicht trockneten – warm hielten sie trotzdem. Von diesen Ausnahmesituationen abgesehen ging das Trocknen selbst meist recht flott: Wir hingen unsere Bettwäsche einfach dank der Schlaufen an den nächsten Ast oder über die Fahrräder, der schwarze Stoff erwärmte sich in der Sonne und war flugs bereit zum Verstauen.

Auch das langlebigste Produkt zeigt irgendwann erste Ausfallerscheinungen: Nach ca. 250 Nächten (und entsprechend häufigem In-den-Packsack-Stopfen) lösten sich die ersten Nähte im Fußbereich des Innenfutters, was zu einem allmählichen Verrutschen der langsam verklumpenden Daune führte. Federn ließ der Schlafsack jedoch nur sehr wenige. Gegen Ende der Reise, nach immerhin 700 Nächten im Gebrauch, waren die meisten Innennähte im Fußbereich schließlich locker und die Daunen an den Rand verrutscht. Besonders im Brust- und Kapuzenbereich isolierten die Schlafsäcke kaum noch, für Nächte rund um den Gefrierpunkt war es jedoch immer noch ausreichend. Nahtöffnungen, Risse oder Löcher waren zu keinem Zeitpunkt zu beobachten. Im Laufe der Jahre waren die Daunen durch Schweiß und Schmutz zu größeren Ballen verklebt und ließen sich auch durch eine Reinigung nicht mehr retten. Das ist den Schlafsäcken selbst nicht anzukreiden, sondern mangelnden Pflegemaßnahmen. Unter diesem Aspekt hat uns die Langlebigkeit und anhaltende Isolationsfähigkeit wirklich beeindruckt!

Fazit

Der Fusion Dry 1300 ist als relativ schwerer, robuster Daunenschlafsack für extreme Bedingungen konzipiert. Auch wenn wir eher selten in die subpolare bzw. Hochgebirgs-Klimazone vorstießen, war uns die Gewissheit, unter allen Umständen warm und trocken schlafen zu können, eine besondere Freude. Hier gaben sich unsere Daunenburgen keinerlei Blöße! Auch unter sommerlich warmen Bedingungen konnten wir die Schlafsäcke als luftige Decken problemlos einsetzen – zu warm geht gar nicht. Nach über 700 Nächten unter teils extrem kalten, mal staubigen, mal tropischen Bedingungen haben wir sie liebgewonnen – und können uns nur schwer trennen.

Reisebericht Heimkehr

Heimkehr

18. April – 05. Juni 2019 | 2.140 km, 11.920 hm

Noch in Marokko galten wir als reiche Deutsche, zurück in Spanien gehören wir wieder den Landstreichern, den Streunenden an. Denn inzwischen sind die Schuhe löchrig, die Hosen abgetragen, der Muff feuchter Zeltnächte klebt an uns und der Ausrüstung. Auf den ersten Blick sind wir schon längst nicht mehr Arzt und Politikwissenschaftlerin. Kein Spanier spricht uns an, dafür Algerier und Libanesen, ein Mauretanier lädt zu sich nach Hause ein. Wir schämen uns in Szenecafés, wirken deplatziert in jenem Milieu, in dem wir uns zuhause so selbstverständlich bewegten. Eine kostbare Erfahrung, die durchaus erdet, fühlten wir uns doch stets heimisch in „der Mitte der Gesellschaft“, hier und jetzt aber als gesellschaftliche Außenseiter. Trotz knappem Budget geben wir heute Obdachlosen mehr denn je, auch weil wir um das Privileg wissen, anders als sie zwischen den Lebenswelten wandeln, aus jeder Vorteile schlagen zu dürfen.

Anstrengender als gedacht erweist sich die Heimfahrt über Frankreich und die Schweiz. Es regnet, es gegenwindet. Kein Höhenflug, kein Rausch will sich einstellen, der uns nach Hause trägt. Landschaftlich reizvolle Bergrouten versinken in einer schwarzblauen Wolkenfront – oder im Schnee. Damit steht die Routenwahl fest und das Navi bekommt die klare Ansage: „Asphalt! Nebenstraßen! Flach!“ Knapp 32.000 km lang haben wir keinen Pass gescheut, die Räder über sandige Pisten in 5.000 m Höhe geschoben und durch Regenwälder gehievt. Das Flussradeln erlaubt nun stumpfes Kurbeln, damit der Kopf den Körper nicht mehr zu Höchstleistung anfeuern muss, sondern nur noch Gedanken und Gedankenlosigkeit atmet.

Ankunft in Frankreich, die erste Bäckerin sitzt gebannt vor der Flimmerkiste, Präsident Macron hält seine Rede an die Nation. Der sei aber nur für die Reichen da, sie wähle Marine Le Pen und ihre rechte Partei, denn es lebten zu viele Muslime im Land, wenn auch nicht in ihrem Dorf. „Würde sich denn Ihr Leben verbessern, wenn es weniger Muslime gäbe?“ „Ja doch, meine Kinder würden in einem Land ohne verschleierte Frauen aufwachsen.“ Sagt’s, und schenkt uns Ausländern eine ganze Tüte Gebäck.

„Großzügigkeit ist an keiner Ideologie festzumachen, an keinem sozialen Status, keiner Religion“, schreibt Andreas Altmann, der weltenbeste Reisereporter. Muslime haben uns wie Könige empfangen, Muslime haben uns geschröpft, Trump-Wähler mästeten uns, Trump-Wähler hupten uns von der Straße. Ob Junge, Alte, Hipster, Spießer, Dicke, Dünne, Schwarze, Weiße – „Generosität ist eine geheimnisvolle Eigenschaft, sie folgt keiner Regel, kein äußeres Anzeichen eines Menschen lässt auf sie schließen, kein Vorurteil hat mir je recht gegeben. Auch unter Hippies und Punks tummeln sich Geizkrägen, auch unter feinen Pinkeln und Lackaffen verkehren Gemüter, die mit Leichtigkeit loslassen.“

Nie zuvor waren wir so hilfsbedürftig wie auf dieser Reise, so abhängig vom Goodwill fremder Menschen. Essen, Zeltplatz, Wasser – nicht einmal die Grundbedürfnisse hätten wir ohne freimütige Einheimische vielerorts stillen können. Die Angst, dass diese Erkenntnis verblasst, ist groß. Wir können uns nur die Fotos der Gebenden an die Wände hängen, ins Gedächtnis tackern, hämmern, meißeln, schweißen, um uns immer wieder vor Augen zu halten, wie Gastfreundschaft geht und vor allem: wie gut sie tut. Wir begannen die Reise mit wenigen Vorbildern – und kehren mit dutzenden zurück.

Dabei erleichterten uns nicht nur geschenkte Kaltgetränke, Obstkörbe, Dollarscheine und all die angebotenen Gästebetten das Radlerleben. Niemals hätten wir gedacht, wie viel beschwingter man reist, wie viel optimistischer man lebt, trifft man auch nur einmal am Tag auf eine nicht alltagszerknitterte Seele, die ein herzliches „Hallo!“ zuruft. Sich erkundigt, ob sie helfen könne. Wie sehr ein Daumen hoch, ein fröhliches Winken auch über schwerste Etappen tragen kann, unvorstellbar! Ich habe Angst, wieder im Meer der Sorgengesichter zu verschwinden und zwinge in Europa auch die muffligste Verkäuferin in einen Plausch, bis ich ihr ein „Gute Weiterreise“ entlocke.

Auffallend viele E-Bikes düsen uns auf brettebener Strecke entgegen. Darauf jedoch keine Schwangeren, Gebrechlichen und Langstreckenpendler, sondern junges Gemüse im Aktivurlaub. Zwanzigjährige führen ihre Hunde auf dem Segway Gassi. Als würde das Lithium der Batterien auf Bäumen wachsen und nicht in knochentrockenen Wüsten abgebaut, wo es die Wasserknappheit der Bewohner noch weiter verschärft (für die Herstellung von einer Tonne Lithiumsalz werden zwei Millionen Liter Wasser benötigt). Nach den vielen Unterhaltungen mit betroffenen Bauern in Bolivien und Argentinien würde uns ein E-Motor unterm Hintern fürchterlich ins Gewissen beißen. Wir radeln nun durch die reichsten Länder der Welt und merken, wie uns der hiesige Kaufzwang inzwischen abstößt. In einer Hyperkonsumwelt, in der uns Tech-Firmen zu grenzenloser Bequemlichkeit verführen, uns selbst im „Aktiv“urlaub, im „Smart“-Home zu infantilen, pflegebedürftigen Konsumschafen degradieren wollen, müssen wir uns entweder immer wieder die Frage stellen: Brauche ich das wirklich? Oder bräsig, bequem, fremdgesteuert – und immer auf Kosten anderer – Quatsch im Überfluss anhäufen.

Mehr denn je empfinden wir Besitz als Last, als Verpflichtung und Zeitverschwendung, denn er will verdient, gewartet, geputzt und gezeigt werden. „Eine schöne Entreicherung habt ihr da durchgemacht!“, bemerkt eine Passantin. Zwei Jahre und einen Monat lebten wir aus fünf Radtaschen, kochten auf einem Benzinkocher, teilten uns ein Handy und das einzige Messer. „Ihr habt ja nicht nur euer ganzes Erspartes ausgegeben, ihr habt in dieser Zeit auch nichts verdient“, sorgt man sich. Wir haben das Geld also gleich doppelt verprasst – und fühlen uns doch reicher denn je.

Keine Inflation, kein Börsencrash, kein Jobverlust, Hausbrand, Diebstahl, kein Einbruch kann uns die Erinnerungen und Erkenntnisse rauben, die wir täglich horteten. Den überquellenden Fundus an Storys, die wir uns noch in sechzig Jahren erzählen werden. Nie zuvor haben wir intensiver gelebt, mehr gelernt, mehr gelitten, mehr genossen! Nie lagen wir zweifelnd in den Schlafsäcken und fragten uns: „Was haben wir heute eigentlich gemacht?“ Nur Wetter und Natur bestimmten unseren Alltag, kein Chef, keine Behörde, kein Auto, das abbezahlt werden will. Jeder Pedaltritt frei und selbstgewählt. Die Zeit zum Lesen, für Muße und Gedanken schien grenzenlos. Wenn wir Luxus und Reichtum definieren sollten: für uns wäre es diese Reise!

Steinreich fühlen wir uns auch wegen der herzlichen Schweizer und deutschen Freunde, die uns auf dem Weg nach Thüringen empfangen. Uns verwöhnen mit selbstgebackenem Brot und Kuchen, Grillabenden, minutiös geplanten Drei-Gänge-Menüs – und allen voran wundervollen, vertrauten Gesprächen.

Unsere Schweizer Reisefreunde Marcel und Fiona.

Die Luzerner Weltradler Roger und Julia (Mitte) inspirierten uns zu dieser Reise.

Pia, Angelika und Norbert luden uns schon in Kanada zu sich nach Biberach ein.

Wiedersehen mit den Langzeitradlern Ralph und Imke in Schwaben.

Mit Traudl und Lothar wanderten wir 2013 in Nepal.

Fotografiefreunde Axel und Heike aus Nürnberg: jeden Abend ein Fest!

Nach 750 Tagen erreichen wir die Grenze zu Deutschland. Nie hätte ich geglaubt, dass mich der Anblick einer Flagge zum Weinen bringen könnte. Tagelang stiere ich auf die Kennzeichen vorbeifahrender Autos, sauge alle Schrift der Straßenwerbung auf, um mich immer wieder zu versichern, dass wir wirklich zurück sind. So sehr wir das Reisen lieben, so sehr vermissen wir unsere Familien, unsere Freunde. So körperlich und seelisch leidvoll war manche Etappe. Auch platzt der Kopf von Eindrücken, wir spüren immer mehr, wie sehr wir uns nach Privatsphäre und einem eigenen Badezimmer sehnen. Öfter schlagen wir Übernachtungseinladungen von Fremden aus, die wir zu Beginn so selbstverständlich angenommen hatten. „Wenn die Neugier nachlässt, geht es zurück“ – wir halten an unserem Credo fest. Es ist der richtige Zeitpunkt, heimzukehren.

„Habt ihr unterwegs denn keine Angst?“, so die vielleicht meist gestellte Frage. Nein, eher Respekt vor dem Unbekannten. Viel mehr Sorge bereitet mir nun vor allem eines: dass das Intensive aus dem Leben schwindet, dass die Fahrwässer des Alltags zwar ein angenehmes, vielleicht auch beständigeres Leben ermöglichen, aber große Freuden, große Dankbarkeit, große Ungewissheit, großes Erstaunen, Überraschungen verunmöglichen. Die Tage dahinplätschern. Und wir wieder anfangen, uns über Nichtigkeiten aufzuregen. Dass sich der Horizont wieder auf das eigene Dasein, die eigenen Sorgen beschränkt, anstatt die Geschichten und Lebenswelten anderer aufzusaugen. Nichts ist für uns langweiliger, beschränkender, als sich immerfort nur um sich selbst zu drehen.

Wir danken all den Freunden und Verwandten, die sich die Zeit für längere Emails oder gar Telefonate nahmen. Jede Zeile ein enormer Energieschub und Gesprächsfutter für uns, die wir täglich 24 Stunden miteinander verbrachten. Wir danken unseren Eltern, die uns immer begleiteten und letztlich Verständnis dafür entwickelten, dass ihre Kinder nun einmal zwischen den „Realitäten“ wandeln. Unseren Schutzengeln, dass wir und all die Daheimgebliebenen gesund und munter blieben. Und schließlich all jenen, die uns unterwegs einen Einblick in ihre Lebenswelt geschenkt, zum Denken und Umdenken, Lachen, Weinen, Kopfschütteln und Staunen gebracht haben. Mit einem neuen Urvertrauen erreichen wir Thüringen: Egal wo auf dieser Welt – es gibt immer jemanden, der hilft.

Reisebericht Marokko

Marokko

23. Februar – 17. April 2019 | 2.340 km, 25.390 hm

Umgeben von einer Bakterienwolke betrete ich erstmals seit zwei Jahren Europa. Ich bin erkältet, meine Aura könnte besser sein – was hoffentlich den sozialen Klimawandel erklärt, der uns in Spanien entgegenschlägt. Kaum einer grüßt, kaum einer spricht uns an, hier und dar gar pampige Ungeduld, wenn mein bemühtes Spanisch auf Montagmorgengesichter trifft.

Von Madrid aus fahren wir gen Süden Richtung Andalusien. Winterkahle Agrarwüsten weichen bunten Blumenwiesen und hügeligen Olivenhainen, soweit das Auge reicht. Jedes Dörfchen eine Perle, in den Straßen fegen, scheuern Einheimische sogar mit Eimer und Lappen die Gehwege. Spanien scheint alle Eleganz und Schönheit für sich gepachtet zu haben.

Ich sitze auf einer Caféterrasse in Granada, vor mir das leckerste Glas Weißwein, die köstlichsten Oliven, stilvoll gekleidete Menschen rauchen, wiegen sich galant im Takt der Musik. „Den Spaniern geht es nicht gut“, hatte mir kurz zuvor ein Journalist erklärt. So sehr ich es versuche, ich kann ihn nicht verstehen.

Mit der Fähre setzen wir nach Marokko über – und fühlen uns, es klingt verrückt, sofort heimelig. Die Menschen winken, rufen „Bienvenue!“, „Salam alaikum!“, überall ein Daumen hoch, Autos hupen uns willkommen, Abgase vernebeln die Sinne. Es ist fast so, als kämen wir nach zwei Jahren wieder an. In Iran, in Zentralasien, zurückgebeamt an den Beginn der Reise. Ein junger Autowäscher spendiert Trinkwasser und fragt nach unserer Herkunft. „Allemagne.“ Seine erste Reaktion: „Angela Merkel! Sie ist stärker als vier Männer zusammen!“

Ab jetzt hilft das aufgefrischte Schulfranzösisch, neben Arabisch die zweite Amtssprache des Landes. Schnell wird das Hals- zum Kopftuch umfunktioniert, lange, luftige Kleidung gekauft, im sunnitisch-muslimischen Marokko zwar keine Pflicht, aber besonders auf dem Land angebracht. Mohammed VI. gilt als „König der Armen“, investierte in Ausbildung und neue Jobs, stellte Mann und Frau in der Verfassung gleich. Allerdings liegt Marokko nur auf Platz 123 im Human Development Index der UN, rangiert damit mit Blick auf Bildung, Lebenserwartung und Einkommen zwischen Bolivien und Indien. Welten entfernt vom fünften Platz – vom deutschen Wohlstand.

In der „Blauen Stadt“ Chefchouen kommen wir mit dem 17-jährigen Badis ins Gespräch. Er will Mathe und Physik studieren. Ob er täglich in die Moschee gehe? „Nein, ich lese viel Philosophie und bin mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt an Gott glaube.“ Badis’ Eltern besuchten nie eine Schule, erwirtschaften in einem zugigen Imbiss das bisschen Geld für das tägliche Leben. Ein Auto haben sie nicht, kein Motorrad, kein Fahrrad, stattdessen schauen sie, dass alle vier Kinder studieren. Aber das sei in Marokko nicht viel wert, meint Badis desillusioniert: „Hier studiert man nicht für einen Job”, sondern „nur aus Interesse am Fach.“ Ein Studium bedeute noch lange keine Anstellung, und schon gar nicht im Fachgebiet. Der Bruder, eigentlich Physiker, arbeitet als Hotelpage in Marrakesch. Die Schwester studiert Soziologie, „wird aber wahrscheinlich einfach heiraten und zuhause sein.“ Seinen Eltern verschweigt er den Wunsch, mittels Schleppern und Schlauchboot nach Europa zu gelangen. „Sie würden niemals wollen, dass ich mein Leben riskiere.“ Laut UNHCR starben 2018 mindestens 2.275 Menschen im Mittelmeer, durchschnittlich sechs Menschen am Tag.

Wie er seine Zukunft sehe, fragen wir den Siebzehnjährigen, und Badis Antwort spricht Bände: „Maybe nothing.“

Ein Drittel der jungen Marokkaner ist arbeitslos – und das in einem Land, in dem das Durchschnittsalter 28 Jahre beträgt. Alle, mit denen wir sprechen, würden lieber in Marokko leben als in der EU, aber es fehlt schlicht an soliden Jobs, 40 Prozent der Einwohner buckeln noch immer in der Landwirtschaft.

Nach den Gastarbeitern im Ausland sind Touristen die zweitwichtigsten Devisenbringer. „For security“ heftet sich die Polizei daher an unsere Fersen. Tagelang tuckern Hilfssherifs in ihren Blechkisten hinter uns her, warten geduldig, bis wir zu Mittag gegessen und ausgedehnte Kaffeepausen beendet haben. Hastig schlagen wir uns abends ins Gebüsch, um die Verfolger abzuwimmeln und in Ruhe zu zelten. Häufig erfolglos. Dennoch weigern wir uns, die Cops in ein Hotel zu begleiten. Mehrfach bleibt der Staatsgewalt nichts anderes übrig, als Nachtwache am Zelt zu schieben …

Wir sind im Rif-Gebirge unterwegs, der größten Cannabis-Plantage der Welt: 3.000 Tonnen Gras bringen jährlich 20 Milliarden Euro Umsatz und sichern einer Million Menschen im sonst armen Norden des Landes ein beschauliches Einkommen. „Da könnte man schon mal auf euch schießen, wenn ihr auf dem falschen Feld landet“, warnt ein Einheimischer. Und tatsächlich: Während eines morgendlichen Fotospaziergangs muss ich falsch abgebogen sein, anders ist der machetenfuchtelnde Bauer nicht zu erklären. Denn der Anbau wird von der (korrupten) Polizei zwar toleriert, ist aber nach wie vor illegal.

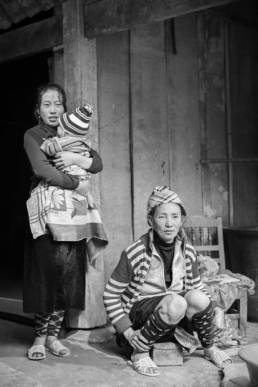

Eine Schäferfamilie winkt uns heran, ob wir bei ihnen übernachten wollten? Klar, schließlich verfolgt uns die Polizei. Schwiegertochter Hasma ruft mich in das kleine Gehöft mit Ziegenstall nebst Schlafzimmer, zeigt mir eifrig den Brotofen, Hochzeitsfotos, dann Küche und Kühlschrank. Daniel darf ihr weder die Hand reichen noch sie fotografieren. „Islam“, begründet die 22-jährige forsch. Und fordert mich nach dem Duschen auf, mein Kopftuch aufzusetzen.

Ihr Schwager Chafer hält es hingegen nicht ganz so streng mit dem Koran, fragt verschmitzt, ob wir auch kifften und Alkohol trinken würden? „Aber du bist doch gläubiger Muslim?“ Er zwinkert: „Allah ist gut, aber Whiskey ist auch gut!“ Alkohol ist in Marokko offiziell verboten, doch gäbe es Bars und Supermärkte für Touristen, in der sich auch die Einheimischen versorgten. Chafer schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, studiert nicht, weil er das Geld auch für die verwitwete Mutter erarbeiten muss. Witwenrente gibt es keine.

Wir erreichen die Altstadt von Fés, ein Weltkulturerbe und unübersichtliches Gewirr aus hunderten Sackgassen und Treppen. Händler transportieren Waren auf Eseln, bieten Gewürze und Teppiche feil, frittiertes Süßkram, Kamelfleisch und Hammelköpfe. Der Duft von Haschisch und gebrannten Mandeln liegt in der Luft. „Wow, it’s like a fairytale!“, „Wie im Märchen!“, staunt ein amerikanischer Tourist.

Doch nur wenige Meter abseits der aufgehübschten Vorzeigegassen kriecht bleierner Verwesungsgeruch in jede Pore. Junge Männer stehen bis zur Hüfte in Gerbereibottichen, walken Ziegenfelle in Taubenkot und Rinderurin wie vor 800 Jahren. Leprakranke betteln um Almosen, Alte bieten stumm im Staub sitzend ein paar Kräuter und Erbsen an, Obdachlose wühlen im Müll. Regen verwandelt die Gassen in Schlammlöcher, spült allen Unrat in den nächsten Fluss. Die Altstädte Marokkos sind keine Träume aus 1001 Nacht, sondern Viertel der Armen. Die Mittelschicht ist längst in die Außenbezirke gezogen.

Mittendrin im Gewimmel Cafébesitzer Driss, dreißig, frisch verheiratet. Seine Schwester schaut vorbei, wild geschminkt, mit goldenem Blingblingkettchen, die Haare eine braune Mähne mit blonden Strähnen. Sie lacht laut, feixt und ich muss an Hasma denken, die nur eine Tagesetappe – und doch Welten – entfernt auf dem Land lebt. Driss’ Frau ist 24, Laborantin im Krankenhaus. Kinder wollten sie höchstens zwei und liegen damit im landesweiten Trend. „Für mich war es wichtig, dass meine Verlobte noch Jungfrau war.“ Warum? Er tut sich schwer, es zu beschreiben. „Ich wollte immer eine ehrliche, ruhige Frau“, fügt jedoch hinzu, dass 50, 60 Prozent der heutigen Verlobten Erfahrung im Bett hätten. Seine Frau trage kein Kopftuch, denn „wir sind Muslime im Herzen und nicht dadurch, dass wir Kopftuch oder lange Bärte tragen.“

Wir verlassen Fés gen Süden auf asphaltierten, fast einsamen Nebenstraßen. Nach dem regenreichen Winter leuchtet die Landschaft in sattem Grün, Kirschen, Mohn und Ginster blühen um die Wette. Allmählich gewinnen wir an Höhe, vor uns türmt sich das über 4.000 m hohe Atlasmassiv. Die Gebirgskette reicht von Tunesien über Algerien bis an die marokkanische Atlantikküste und teilt des Land in zwei klimatische Extreme: mediterran und feucht im Norden, kontinental und trocken im Süden.

Die Frauen versammeln sich derweil im Haus: gestampfte Lehmböden, winzige Fenster, gekocht wird über offenem Feuer, es gibt Couscous eingeweicht in Milch mit geschmolzener Butter. Einer der Männer spricht Französisch: im Schnitt habe jede Frau im Dorf sechs, sieben Kinder, denn Rente gäbe es keine. Ich frage ihn nach all den Sozialprogrammen, die der König angeblich angestoßen habe. „Die existieren nur auf dem Papier. En réalité: rien!“ In Wahrheit: nichts. Die Krankenhäuser seien zwar gebaut, aber nur „décor“, es fehle an Geräten, an Medizin, an Ärzten. Wer eine teure OP bräuchte, würde Familie, Nachbarn und Moscheegemeinde um Hilfe bitten. „Aber wo ist denn das ganze Geld aus den Sozialtöpfen?“ „Wir haben viele korrupte Diebe im Land. Wer überleben will, muss arbeiten. Wer besser leben will, muss stehlen.“ Marokko liegt auf Platz 73 von 180 Ländern im Korruptionsindex von Transparency International, zwischen Senegal und Burkina Faso.

Tiefe Gewitterwolken und patagonische Gegenwinde künden von einer mehrwöchigen Schlechtwetterperiode. Die Temperaturen dümpeln im unteren einstelligen Bereich, nachts fällt Schnee und tagsüber eisiger Regen. Wir flüchten aus den Bergen und wollen in Sefrou überwintern. In der verwinkelten Medina klappert Karima mit uns ein geschlossenes Hotel nach dem anderen ab, bis wir endlich fündig werden. Rezeptionist und Besitzer säßen jedoch gerade vier beziehungsweise 24 Monate im Gefängnis, die beiden hätten wiederholt Pärchen ohne Eheurkunde in einem Zimmer schlafen lassen – in Marokko sei das rechtswidrig, nur bei Touristen gelten Ausnahmen.

Karima selbst ist 38 und hat islamisches Recht, die Scharia, studiert. Homosexualität lehnt sie ab, deshalb achtet sie darauf, dass ihr Sohn separat von den Mädchen spielt, das „Frauliche“ soll nicht auf ihn abfärben. „Findest du es nicht ungerecht, dass Frauen vor der Ehe keinen Sex haben dürfen, Männer dagegen schon?“, frage ich weiter. „Nein, nein“, winkt sie ab. Männer nähmen sich von Natur aus, was sie wollten, seien egoistisch, Frauen dagegen sensibel. „Der Koran beschützt die Frau.“ Dennoch kritisiert sie harsch die chauvinistische Haltung und Respektlosigkeit gegenüber ihresgleichen. „Wenn eine Marokkanerin in der Ehe leidet, schweigt sie. Andernfalls verliert sie den Mann als Geldgeber und ihr gesellschaftliche Anerkennung. Lässt sich der Mann scheiden, wird häufig der Frau die Schuld zugeschoben.“ Die Frau lande dann meist auf der Straße oder in einem der sozial geächteten Frauenhäuser.

Karima sorgt sich um ihr 14-jähriges, körperlich behindertes Mädchen. „Kein Mann wird meine Tochter je heiraten wollen, und in Marokko finden noch nicht einmal gesunde Frauen Arbeit.“ Deshalb bäckt sie für Hochzeiten, erzählt ihrem Mann jedoch nichts von dem Verdienst. „Er würde mir sonst das Haushaltsgeld streichen.“ Klammheimlich legt sie das Geld zurück, „nur für meine Töchter, mein Sohn hat ganz andere Chancen in dieser Gesellschaft.“

Weiterhin bleibt das Wetter übellaunig, doch erneut erweist sich das Rad als Mitleidsgenerator und Menschenfänger. Kellner Lahsne sieht uns zittern und lädt uns ein, die Nacht bei seiner Familie zu verbringen. Seine Tochter Manal empfängt uns mit einem Festmahl, unter vier Augen spricht sie persönlichere Dinge an. Noch nie habe die 18-jährige geküsst. Der Vater erlaube ihr nicht einmal, mit einem Jungen allein zur Schule zu gehen. Am Ortsrand gäbe es ein Wäldchen, wo sich die Liebespaare heimlich träfen. Einmal sei ihre Freundin aufgeflogen und es habe zuhause Prügel gesetzt. Die Jungen dagegen könnten machen, was sie wollten. „I hate the society a little“, flüstert Manal. Sie hasse diese Gesellschaft „ein bisschen“.

Marokko fordert, fesselt, packt und ergreift. Wir bleiben länger, als geplant. Halten öfter unterwegs inne, kapseln uns häufiger in Hotels ab, auch um die Wucht zu verdauen, mit der Chauvismus, Armut und Perspektivlosigkeit unterwegs immer wieder auf uns prallen. Gleichzeitig erinnern uns die vielen herzlichen Einladungen und überschwänglichen Willkommensgrüße noch einmal eindrücklich daran, sich in Deutschland nicht wieder hinter einem Montagmorgengesicht zu verschanzen – sondern offen zu bleiben, auf Unbekannte mit Neugier zuzugehen und sich täglich vor Augen zu halten, wie gut es uns geht!

Reisebericht Island

Island

12. Juli – 28. Juli 2014

Ich weiß nicht, ob mich damals ein Troll verzaubert hat – seit der letzten Islandreise 2012 verging kaum ein Tag, an dem ich nicht an diese naturgewaltige Insel gedacht habe. Eine Rückkehr stand außer Frage. Und so verbringen wir, armer Daniel, das Ende dieser Reise im kalten, eher regnerischen Norden anstelle eines karibischen Inselidylls. Entspannt wollen wir Island im Mietwagen umrunden, zelten dürfen wir hier überall. Und dass die Sonne erst um 23 Uhr unter und schon drei Stunden später wieder aufgeht, spielt uns prima in die Hände.

Eine „Nature Fee“ ist seit diesem Jahr an einigen Spots nahe des Mývatnim Norden zu entrichten – es braucht neue, trittsichere Pfade für derart viele Touristen. 300.000 Einwohner zählt das Land, mehr als doppelt so viele Besucher „überrollen“ die Insel während der Sommermonate. Nach der Finanzkrise liegen die Preise nach wie vor um rund 50 % tiefer als vor 2008. Heute kostet ein einfaches Doppelzimmer „nur noch“ zwischen 100 und 150 € pro Nacht, ein günstigeres Essen im Restaurant 20-30 €, die Flasche Brennspiritus für den Kocher 15 €.

Island zählt zu den geologisch aktivsten Zonen der Erde; die eurasische und amerikanische Kontinentalplatte driften hier am mittelatlantischen Rücken auseinander. Noch heute dampft das Lavafeld Leirhnjúkur bedrohlich nach einem Vulkanausbruch in den 1980er Jahren. Nach wie vor ziehen sich Wanderer heikle Verbrennungen zu, heben sie den falschen Stein auf oder verlassen sie die vorgegeben Wege.

Die Nähe zur Arktis und damit verbunden der niedrige Sonnenstand ermöglichten die Bildung riesiger Gletscher, der Vatnajökull etwa ist Drittgrößter weltweit. Gewaltige Wasserfälle, durch unzählige Gletscherflüsse gespeist, entstehen – so auch der Dettifoss, Europas wasserreichster Wasserfall.

Drei Stunden harrt Daniel auf einem Felsen des Borgarfjördur aus, um „das perfekte“ Foto (…) eines Papageitauchers zu schießen. Die Vögel erinnern mit ihrem plumpen, aufrechten Gang an Pinguine, nur können sie fliegen und mithilfe von Dornen im Schnabel mehrere Fische gleichzeitig transportieren.

Leider rafft die Meereserwärmung ihre Nahrung dahin, die „Clowns der Lüfte“ sind vom Aussterben bedroht. In isländischen Pfannen landen sie trotzdem. Wir treffen gar auf Touristen, die es als „Urlaubs-Muss“ ansehen, Papageitaucher zu kosten …

Wir lassen unsere Reise in Islands sozialem Austauschforum ausklingen – im Hot Pool. Nicht Café oder Pub werden hier zum Quatschen angesteuert, sondern das örtliche Schwimmbad. Leider wurde das Foto von mir im Eiswasserbad unwiederbringlich gelöscht. Was mit unseren Erinnerungen und Erlebnissen glücklicherweise nicht so einfach passieren kann. Besonders genossen wir die vier Monate unabhängigen Reisens mit Zelt und Wagen in Ozeanien, Chile und Island. Nepal hat uns die tatsächlichen Grenzen unserer physischen und psychischen Leistungsfähigkeit gezeigt. Auch unsere Familien waren wohl ständigen nervlichen Anspannungen ausgesetzt – vielen vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung! Den Emailschreibern und Daumendrückern ebenso ein herzliches Dankeschön – mithilfe eurer lieben Worte und Grüße fühlten wir uns selbst im vermeintlich letzten Winkel der Welt wie zu Hause. Weiterhin freuen wir uns riesig über die tollen Bekanntschaften dieser Reise – und vor allem auf das Wiedersehen in Deutschland und der Schweiz!

Reisebericht Peru & New York

Peru & New York

26. Juni – 11. Juli 2014

Machu Picchu – ja oder nein? Abende lang diskutieren wir Für und Wider, sprechen doch Kosten, Besuchermassen und schlicht Zeitdruck gegen einen Besuch des neuen Weltwunders. Schließlich gehen wir die „Operation MP“ gemeinsam mit einem sympathischen Pärchen aus Stuttgart an.

Die Inkastätte zählt in der Hauptsaison etwa 3.000 Besucher täglich, angeblich senkte sich der Berg bereits um einige Zentimeter. Von den etwa 100.000 Dollar Tagesumsatz scheint aber nur wenig in die umliegende Infrastruktur zu fließen. So fahren wir stundenlang am Rande schwindelerregender Abhänge auf staubigen Pisten, die kaum breiter als unser Bus sind, folgen zu Fuß einigen Kilometern rostiger Gleise und starten schließlich vom Bergdorf Aquas Calientes aus den „Gipfelsturm“ um 4:30 Uhr früh. Die Alternative wären Zugtickets für schlappe 140 Dollar pro Person … In Anbetracht der touristischen Vermarktung dieses Welterbes ist die verkehrstechnische Anbindung schlicht ein Witz.

Neben der Landwirtschaft trieben die Inka hier vor allem astrologische Studien voran. Während der Invasion der spanischen Conquistadores kappten sie alle Zugangswege. Die Stadt, wunderschön auf einem Hochplateau inmitten eines Nebelwaldes gelegen, geriet bis ins 20. Jahrhundert in Vergessenheit. Wir sind beeindruckt und bereuen den Besuch nicht.

Leider bleibt wenig Zeit für das abwechslungsreiche Peru, hetzen wollen wir jedoch auch nicht und so entscheiden wir uns für eine ausgiebige Wanderung durch die Cordillera Blanca. Diese bildet gemeinsam mit den benachbarten Cordilleras Huayhuash die zweithöchste Gebirgskette weltweit. Da unsere guten Rucksäcke nun chilenischen Dieben zu ausgedehnten Trekkingtouren verhelfen, brauchen wir starke Unterstützung. Drei Esel schleppen unser Gepäck – schon ein komisches, wenn auch erleichterndes Gefühl.

Nach fünf Tagen erreichen wir den Höhepunkt der Wanderung, die Laguna 69 auf circa 4.600 m Höhe. Doch regnet es für die Trockenzeit des Jahres ungewöhnlich oft. Unser schöner Plan, zur Lagune noch vor dem Morgengrauen aufzusteigen, wird von gefrierendem Regen jäh durchkreuzt, der Zelt und Pfade mit einer dünnen Eisschicht überzieht. Einen fantastischen Sonnenaufgang genießen wir trotzdem – mit Blick auf den Huascarán, höchster Berg Perus (6.768 m).

Zurück in der Zivilisation lädt uns Epi zum peruanischen Mittagessen mit seiner Familie ein. Entspannt spiele ich mit seiner fünfjährigen Tochter – bis aufgetischt wird. Auf Daniels Teller befindet sich ein frittiertes Meerschwein. Mitsamt Kopf, Nagezähnen und Skelett. In Peru eine kostspielige Delikatesse für besondere Anlässe …

Leider vergeht die Zeit in Peru viel zu schnell, wir ärgern uns, die Flugtickets Richtung New York schon ein halbes Jahr im Voraus gebucht zu haben. Mit dem Versprechen an Epi, in ein paar Jahren erneut auf ein Meerschweinchen vorbeizukommen, verlassen wir Huaraz. Die Ankunft auf dem New Yorker JFK-Flughafen gleicht einer Mondlandung, mehr Kontrastprogramm geht nicht. Auf dem Weg nach Island dient die Metropole als Stop over, den wir allerdings auf vier Tage ausdehnen. Sehnsüchtig warten wir am Gepäckband auf Daniels Packsack. Vergebens. Kleidung, Stativ, Ladegeräte, Zelt, Kocher und Schlafsack wurden irgendwie verschusselt und sind weg …!

Wir ahnen den später folgenden Gepäckstress und fahren erst einmal zu unserer Air-B’n’B-Familie nach Queens. Air B’n’B ist vergleichbar mit Couchsurfing, nur zahlt man hier für sein Zimmer, was aber in Anbetracht der New Yorker Hotelpreise Pfennigbeträgen gleicht. Ein echtes Zuhause für uns, in direkter Nachbarschaft zu Manhattan.

Am Broadway machen wir dem angestauten Gepäckfrust beim Powershopping Luft. Daniel plagt sich mehrere Stunden täglich am geborgten Telefon (sein Handy steckt ja im Packsack). Immer wieder versichert die Airline, das Gepäck käme am folgenden Tag in New York an, doch der Weg von der Abstellkammer zum Flieger scheint lang und mühsam. Island ohne Campingausrüstung – unvorstellbar …

Das WM-Finale schauen wir klassisch in einem Pub, bei 9 Dollar pro Bier verkneifen wir uns allerdings den Absturz. Schon nach dem Spiel gegen Brasilien gaben uns die Peruaner herzliche Glückwünsche mit auf den Weg. „You are the best!“ rufen uns nun die Amis zu, einer spendiert sogar die Pizza zum WM-Sieg. Auch die Airline regt sich endlich: eine Flughafenmitarbeiterin klappert alle Möglichkeiten ab und findet den Rucksack zerschlissen in der New Yorker Cargo-Abteilung. Kurz vor dem Check-In nach Island nehmen wir das gute Stück überglücklich in Empfang.

Reisebericht Bolivien

Bolivien

03. Juni – 26. Juni 2014

Von San Pedro aus überqueren wir via Jeeptour die bolivianische Grenze und sind froh, einmal nicht selbst fahren zu müssen, aber bekocht zu werden und in einem echten Salzhotel zu schlafen. Ich genieße die Gespräche mit anderen (Leipziger) Touristen, blieb uns doch in den vergangenen Monaten mit Zelt und Mietwagen zumeist „nur“ Zweisamkeit. Fast geraten da die farbenfrohen Lagunen des Altiplanos in den Hintergrund.

Über 10.000 Quadratkilometer misst der Salar, ein abflussloses Becken auf etwa 3.600 m Höhe. Wir bitten den Fahrer uns auszusetzen und ein großer Traum wird plötzlich Realität: ganz alleine zelten wir in diesem weißen Nirgendwo. Wir vereinbaren eine gedachte Linie zwischen zwei Bergrücken, die am Horizont kaum auszumachen sind – hier soll uns Alberto am nächsten Morgen wiederfinden. Dann wird es still … wir bleiben zurück, ganz allein auf dieser riesigen Fläche weißer Ödnis und es gibt nichts, an dem sich der Wind brechen könnte. Nur das Blut rauscht in unseren Ohren. Und als es dunkel wird, habe ich vollends das Gefühl, auf einem fremden Planeten zu stehen und in die Unendlichkeit des Universums zu blicken. Der stillste Ort der Reise?

Dennoch sind wir ziemlich erleichtert, als uns der Fahrer am nächsten Morgen auch ohne GPS wiederfindet … Gerade rechtzeitig verlassen wir die Stadt Uyuni, bevor Blockaden und Streiks – für Bolivien typisch – den gesamten Busverkehr lahm legen. Wir gönnen uns ein paar Tage Auszeit im schönen Sucre. Zelt, Kocher und Kleidung benötigen eine Generalreinigung. Wir auch. Und beim Kauf erster Souvenirs wird unsere Rückkehr Ende Juli plötzlich erschreckend greifbar.

Wir reisen weiter nach Cochabamba, in einem Bus, der scheinbar vom Staub der Jahre zusammengehalten wird. Viele Passagiere können weder lesen noch schreiben, es dauert eine Weile, bis ein jeder seinen Platz gefunden hat. Draußen ziehen namen- und schmucklose Siedlungen vorbei, Müllberge, Pommes-Buden. Nebenan wickelt und stillt eine Mutti ihr Kind, eine Oma transportiert ihren Hundwelpen im Plastikbeutel, irgendwann beginnt es (in den Bus) zu regnen – und uns beschleicht das unheimliche Gefühl, schon wieder in Asien zu sein …

Wir flüchten in das beschauliche Bergnest Toro Toro, gelegen im gleichnamigen Nationalpark, der vor urzeitlicher Schönheit strotzt. Die umliegende Landschaft bildete einst weites Grasland, das im Laufe der Jahrmillionen einsackte – die Abbruchkanten ragen nun ringsum in den Himmel, riesigen eingebrochenen Eisschollen gleich.

Nach dem Diebstahl in Chile und der Sperrung der VISA-Karten neigen sich unsere Bargeldvorräte dem Ende. In Santa Cruz empfangen wir zwar pünktlich Daniels Notfall-VISA, doch die Hetzerei durch sämtliche Banken bleibt erfolglos. Weder die Notfall- noch meine verbleibende EC-Karte funktionieren hier, völlig entnervt sitzen wir schließlich auf dem Trockenen. Es bleibt nur der kostspielige Transfer über Western Union. Der Dank gilt unseren Eltern, ohne deren unermüdliche Hilfe wir nicht nur in dieser Situation schlicht aufgeschmissen wären!

Mit einer knattrigen Propellermaschine fliegen wir nach Rurrenabaque, einem schwülen Urwaldstädtchen am Rande des Madidi-Nationalparks. Dieser zählt zu den weltweit artenreichsten und größten Regenwaldschutzgebieten.

Um fragwürdige Touranbieter zu meiden, quartieren wir uns für vier Tage in einer kostspieligen Ecolodge ein, tief im Amazonas-Dschungel gelegen. Die Angestellten entstammen einer kleinen Urwaldkommune, ein Teil des Geldes fließt in deren Entwicklung. Mit Machete und Gummistiefeln pirschen wir durchs Dickicht, bald tauschen Daniel und der Guide die Rollen und es bleibt kein Zuckerkäfer, Morpho-Schmetterling und Kolibri unentdeckt.

Stundenlang harren wir auf einer Plattform nahe einer Wildschwein-Suhle aus, Daniel erspäht bei einer der nächtlichen Wanderungen gar einen Ozelot. Guide William spricht die Sprache der Tiere und lockt mit wildem Grunzen, pfeifendem Zwitschern und affigem Gebrüll allerhand Dschungelbewohner an.

Kurz vor der Abfahrt nach Peru checken wir noch einmal unsere Mails. Und siehe da: meine VISA, per DHL-Kurierpost vor vier Wochen nach La Paz gesandt, ist doch tatsächlich noch in der Botschaft eingetroffen! Wieder zurück in der bolivianischen Regierungsstadt empfangen wir die Kreditkarte wirklich – jedoch mit erneuter Überraschung. Sie ist einmal quer in der Mitte geknickt, der Magnetstreifen unbrauchbar. Es ist zum Heulen… Doch zum Glück erweist sich der Chip als intakt und der bolivianische Geldautomat spuckt endlich frisches Geld aus!

Inzwischen verbindet uns mit Bolivien eine echte Hassliebe. Landschaftlich wahnsinnig kontrastreich, bewegten wir uns binnen weniger Tage zwischen Salzseen, Dschungel, zerklüfteten Felsen und schneebedeckten Andengipfeln. Doch wurden unsere Geduld und die reisemüden Nerven arg auf die Probe gestellt. Das Land wird beherrscht von Misswirtschaft, Korruption, Straßenblockaden, Fehlinformationen, Siesta, Stillstand. Im Verlauf eines einzigen Tages schwanken unsere Gefühle zwischen Begeisterung und absoluter Frustration. Nun geht’s weiter nach Peru, und so langsam rennt uns die Zeit bis zur Rückkehr nach Deutschland davon …

Reisebericht Nordchile

Nordchile

08. Mai – 02. Juni 2014

Wir verlassen Auckland am Abend des 08. Mai, überschreiten die Datumsgrenze … und erreichen Santiago de Chile am Nachmittag des selben Tages! Der Nachtbus bringt uns weiter gen Süden nach Los Angeles, wo uns Paulina und ihre Familie herzlich empfängt. Paulina lebte vor einigen Jahren als Austauschschülerin bei Daniel, getreu dem Motto „Mi casa es tu casa“ fühlen nun wir uns im fernen Chile wie zu Hause. Und als nach einigen Tagen endlich der üble Jetlag besiegt ist, setzen wir unser Nomadenleben fort.

Jahreszeitlich bedingt konzentrieren wir uns auf den trockenen Norden des 4300 km langen Landes. Um weitestgehend ungebunden zu reisen, setzen wir auch hier auf Mietwagen und Zelt – nur bedarf es für dieses Unterfangen einiger Recherche. Die Empfehlungen der Einheimischen reichen von „Kleinwagen“ bis „selbst fahren unmöglich“; von „wildcampen total safe“ bis „Überfallgefahr durch Drogenschmuggler“. Mit einem Pickup fahren wir schließlich entlang der Panamericana nach San Pedro, touristische Oase inmitten der Atacama-Wüste.

Die Atacama zieht sich über 1.200 km durch den Norden Chiles; die Anden im Osten bilden eine natürliche Barriere für die feuchte Luft des Amazonasbeckens, und der kalte Humboldtstrom an der Westküste lässt die Bildung von Regenwolken nicht zu. Es gibt Orte, an denen es seit Beginn der Wetteraufzeichnung noch nie geregnet hat – dagegen ist selbst das Death Valley ein Feuchtgebiet. Doch über landschaftliche Langeweile können wir uns nicht beklagen!

Nahe San Pedros liegt das Valle de la Luna, benannt nach seinem mondähnlichen Erscheinungsbild. Wind und seltene Niederschläge haben das spröde Gestein im Laufe der Zeit sonderbar geformt und Canyons in das mitunter pure Salz gefräst. Wir ergattern die Genehmigung in diesem Naturreservat zu zelten, welch ein Glück! Ich jedenfalls fotografiere die halbe Nacht, denn die Atacama bietet die weltweit besten Bedingungen für Bilder des Nachthimmels.

Gleißende Sonne, salzige Winde, knochentrockene Luft und enorme Temperaturschwankungen zwischen heißen Tagen und klirrend kalten Nächten: wir kämpfen mit rissigen Händen, brennenden Augen, Nasenbluten und fühlen uns wie Dörrobst im Ofen. Dazu gesellen sich Symptome der Höhenkrankheit (Kopfschmerzen, Schlafapnoe), die wir jedoch rasch überwinden.

Nach ausreichender Akklimatisation machen wir uns auf zu den Tatio-Geysiren, dem höchsten geothermalen Feld weltweit, und zelten in der Nähe der Parkverwaltung auf 4.300 m. Nachts peitscht Schnee gegen das Zelt, die Temperaturen fallen auf eisige -15 °C, aber dank entsprechender Ausrüstung bleiben wir kuschelig warm.

Am nächsten Morgen weckt uns ein Polizist und mahnt, rasch ins Tal zurückzukehren, ein Sturmtief sei im Anmarsch. Doch ist der Dieselmotor eingefroren und auch die Starthilfe des Pförtners bleibt erfolglos. Schließlich rollen wir den Wagen in die Nähe des Geysirfeldes, wo der Motor schnell auftaut – und los geht’s! Nach etwa 10 km gewinnt der Sturm an Kraft und wird zum White out – Himmel und Erde verschmelzen zu reinem Weiß und wir verlieren völlig die Orientierung. Nun stecken wir fest, in einem Blizzard irgendwo im Nirgendwo, etwa 80 km von San Pedro entfernt, und wissen nicht, ob und wann Hilfe kommt. Ich versuche noch den Wagen mit den Händen freizugraben, aber der Wind peitscht mir Sand und Eis wie Nadelstiche ins Gesicht. Nach anfänglicher Panik und Verzweiflung beschließen wir, die Sache auszusitzen – Wasser, Nahrung und Spiritus für den Kocher sollten für ein paar Tage reichen. Einige Stunden später legt sich der Sturm etwas, die gleichen Parkangestellten passieren uns und schaufeln den Pickup schließlich frei!

Wir verabschieden uns in verschiedene Richtungen und entdecken wenig später im Straßengraben einen Bus voller Touristen, die verzweifelt versuchen, das Gefährt wieder auf die Straße zu schieben. Die Tagesausflügler haben keine Verpflegung oder Thermokleidung dabei, eine brenzlige Situation in Anbetracht der nächtlichen Temperaturen. Wir sacken die Reiseleiterin ein und erreichen die nächste Siedlung, in der sie Hilfe organisieren kann. Zurück in San Pedro tobt ein Sandsturm – wir gönnen uns ein Hotel, Restaurant und gehen feiern!

Wir wollen weiter gen Norden, kaufen noch fix Notwendiges ein – und finden den Wagen schon für uns geöffnet vor. Trotz Parkplatz mit Sicherheitspersonal haben Diebe den Pickup geknackt, glücklicherweise aber nur die Rucksäcke mit allerhand Kleidung gestohlen. Tablet, Handy und Hilleberg-Zelt waren den Einbrechern wohl nichts wert… Kamera, Kreditkarten und Pässe hatten wir zwar vorsorglich am Mann, sind uns aber nicht sicher, ob sich Kopien aller Dokumente (inklusive der Kreditkarten) in den Rucksäcken befanden. Sicherheitshalber sperren wir deshalb sämtliche Reisekonten. Es folgen Polizeiprozedere, Wagentausch und die komplizierte Organisation neuer Kreditkarten. Die werden uns hoffentlich nach Bolivien geschickt …

Wir sammeln alle unsere (Nerven)kräfte und fahren weitere 1.000 km in den Lauca-Nationalpark. Der Parinacota, ein 6.300 m hoher Bilderbuch-Vulkan, liegt an einem der höchsten Seen weltweit. Hier auf etwa 4.600 m stoßen wir mit unserer Zeltausrüstung an Grenzen. Claudia zittert und macht Liegestütze im Schlafsack, um Wärme zu generieren. Ich fotografiere derweil in Eiseskälte – denn so eine Milchstraße gibt‘s in Leipzig nicht.

Mittlerweile wissen wir mit dem Pickup umzugehen und parken den Wagen abends immer gen Osten. Und während die Morgensonne den Motor auftaut, genießen wir unsere Haferflocken mit Blick auf eine Lamaherde.

Zurück in San Pedro organisieren wir unsere Überfahrt nach Bolivien. Chile raubte uns nicht nur aufgrund der Höhenlage den Atem. Die Farben- und Formvielfalt der Atacama, die Tiere des Altiplano sowie wunderschöne, teils aktive Vulkane ließen uns beständig staunen. An Herausforderungen mangelte es ebenso wenig. Klima, Blizzard und Diebstahl zehrten an unserer Substanz – und zeigten erneut, dass man mit Willenskraft und Zusammenhalt auch schwierige Herausforderungen meistert.

Reisebericht Neuseeland

Neuseeland

02. April – 08. Mai 2014

Ich will hinschmeißen! Traumziel Neuseeland – und wir sind völlig demotiviert. Das Krankenhaus von Christchurch wird erste Anlaufstelle nach dem Flughafen, denn Daniels Fuß erlaubt nicht mehr als schmerzhaftes Humpeln. Vermutlich eine Sehnenscheidenentzündung, das Röntgenbild zeigt jedenfalls keinen Knochenbruch. Die einzige Kur: Ibuprofen und SCHONUNG. Pausieren also ausgerechnet in einer der schönsten Regionen der Erde. Hinzu kommen: ein popeliger Mietwagen, deutsche Spritpreise und gesetzlich stark eingeschränktes Wildcampen. „Wir haben nun schon so viel zusammen geschafft“, tröstet mich Daniel. Und nach 13 Stunden Schlaf krabbeln wir schließlich optimistischer aus dem Zelt heraus und diesem nächsten Höhepunkt entgegen.

Drei Wochen werden wir uns auf der Südinsel von Nationalpark zu Nationalpark hangeln, zwei auf der Nordinsel. Bereits die Fahrt Richtung Lake Tekapo lässt uns eintauchen in endlose Hügel- und Weidelandschaft. Wir halten Ausschau nach Frodo und Sam, denn stets fühlen wir uns in die Welt des „Herrn der Ringe“ versetzt.

Wir gönnen uns gleich zu Beginn Neuseelands höchsten Gipfel. Der Mount Cook (3800m) und seine Nachbarn sind zudem Ursprung des New Zealand Glacier. Dieser schrumpft zwar mit rasanter Geschwindigkeit, behauptet sich aber als längster Gletscher des Landes. In seinem ehemaligen Bett hinterlässt das ächzende, knackende Ungetüm einen neuzeitlichen See – einige Eisberge schaffen es gar bis zur Flussmündung.

Trotz heilendem Fuß und spannender Natureindrücke fällt uns die Umstellung von Tasmanien zu Neuseeland weiterhin schwer. Das kürzlich eingeführte Wildcamping-Verbot schränkt ein, raubt die geliebte Schlaffreiheit. Ausgerechnet Nationalparks bieten die einzige Chance, trubelige Campingplätze legal zu umgehen. Nur hier dürfen wir das Zelt kostenfrei inmitten menschenleerer Natur aufstellen. So schlagen wir etwa im Fjordland an einem beliebten Aussichtspunkt unser Nachtlager auf und staunen über eine Milchstraße, die zum Greifen nahe scheint.

Hatten wir im sonst verregneten Fjordland noch Glück, zeigt uns der Wettergott in den kommenden zwölf (!) Tagen den Stinkefinger. Wir erleben Frost, Dauerregen und harren schließlich zwei ganze Tage bei Sturmböen, Starkregen und Schlammboden in unserem Lager aus. Draußen tobt ein ausgemachter Zyklon, die Bäume biegen sich waagerecht, nebenan zerlegt‘s ein Zelt. Doch mit Himbeermarmeladenbrot und Schoki lässt sich dieser Weltuntergang überstehen.

Auch ohne Zyklon ist die Niederschlagsmenge auf der Südinsel hoch. Feuchte Passatwinde stauen sich an den Bergen der Westküste und bringen Regen, viel Regen: am Milford-Sound an 200 Tagen im Jahr, 20 mal mehr als in Deutschland, mancherorts fallen 50m Neuschnee. So entstehen ausgedehnte, üppige Regenwälder mit immergrünen Südbuchen und Farnteppichen.

Wir vermissen nicht nur Sonnenschein, auch die allgegenwärtigen, raschelnden Tiere Australiens fehlen. Nur eine neugierige Vogelart traut sich zu uns: der Kea. Die geselligen Bergpapageien, verspielt und intelligent, zerpflücken mit Vorliebe Dichtungen und Wischerblätter von parkenden Autos, Mülltüten und Campingequipment. Und so weckt uns morgens um halb sechs ohrenbetäubender Lärm, als sich eine Schar der munteren Gesellen um das Zelt versammelt und alsbald mit der Demontage selbigen beginnt.

So übernachten wir auf Milchfarmen, Kiwiplantagen, Schlachthöfen und freuen uns nicht nur über komfortable Rasenflächen. Die Bauern spendieren meist Kaffee, Frühstück oder eine heiße Dusche. Auch Proviantpakete mit Früchten, Eiern und selbstgemachten Leckereien bekommen wir mit auf den Weg – Graham und Cath lassen uns nicht ohne einen Wochenvorrat Bananenkuchen ziehen.

Ein echter Medienstar wühlt sich im Vogelreservart der staatlichen Naturschutzbehörde durchs Unterholz: der weiße Kiwi. Possums und Hunde bedrohen Neuseelands Nationalvogel – Kiwis können nicht fliegen, legen kaum Eier und leben in Erdlöchern. Ihre Rufe sind durchdringend und wecken uns manchmal gar im Zelt. Die nachtaktiven Vögel kommen üblicherweise mit braunen Gefieder auf die Welt, nicht aber dieser.

Neuseeland, immer wieder von vulkanischen Erruptionen und Erdbeben heimgesucht, befindet sich in einer der geologisch aktivsten Regionen der Erde. Wo die australische und pazifische Kontinentalplatte aufeinanderprallen, verläuft ein Riss quer durch die Nordinsel, eine Kette von Vulkanen und heißen Quellen mit dem Tongariro-Nationalpark als buchstäblichem Höhepunkt.

Die Wettervorhersage gibt grünes Licht und wir machen uns auf, den aktiven Mt. Tongariro zu queren, heilig in der Maori-Mythologie und Namensgeber des Parks. Die anstrengende Tagestour führt über heiße Ascheberge und vorbei an verstreuten Kraterseen, die durch Mineralien beladen smaragdgrün schimmern.

Seit meiner ersten Neuseeland-Dokumentation assoziierte ich das Land mit der White Island. Tatsächlich ist die Insel der Gipfel eines aktiven Unterwasser-Vulkans. Tourguides verteilen Gasmasken und Plastehelme – beides ist unabdingbar! Überall zischt und brodelt es, Schwefelsäure liegt in der Luft. Der Kratersee hat gar einen negativen pH-Wert und ist 50 Mal saurer als Batteriesäure.

Während der knapp zweistündigen Überfahrt haben wir gleich doppelt Glück: unser Kapitän sichtet Tölpel, die einen Fischschwarm einkreisen, da können Delfine nicht weit sein. Und tatsächlich werden wir bald von einer Schule der agilen Meeressäuger begleitet. Etwa 50 Tiere nähern sich dem Boot, vollführen Kunststückchen und reiten die Bugwelle in voller Fahrt – ein Spektakel, das wir wohl nie vergessen werden!

Knapp 17.000 Fahrkilometer, 93 Nächte im Zelt und unzählige kleine und größere Wanderungen liegen nun hinter uns. Westaustralien, Tasmanien, Neuseeland – nie haben wir uns freier gefühlt als in diesem süßen, selbstbestimmten Leben. Das erst verregnete Neuseeland offenbarte schließlich bei Sonnenschein seine atemberaubende Natur. Gletscher, Regenwälder, Fjorde und Vulkane sind hier direkte Nachbarn. Nun beginnt ein neuer Reiseabschnitt in Südamerika: wir freuen uns auf Paulina und ihre Familie in Chile und die trockenste Wüste der Welt, die Atacama.

Reisebericht Tasmanien

Tasmanien

07. März – 01. April 2014

Echte, mitunter kaum erforschte Wildnis, alpine Bergplateaus, üppige Regenwälder – seit einem Reisebericht in Daniels „Naturfoto“ schwirrte uns Tasmanien hartnäckig im Kopf herum. Und wurde schließlich eines der Topziele unserer Reise. Zwar sind wir erneut mit Mietwagen und Zelt unterwegs, doch anders als auf Festland-Australien entdecken wir diesen „Minikontinent“ größtenteils zu Fuß. Wir besorgen uns noch schnell ordentliche Gamaschen, denn alle drei Schlangenarten der Insel sind giftig. Gleich in der ersten Nacht wecken uns die markanten bis fürchterlichen Schreie Tasmanischer Teufel. Vermutlich zanken sie sich um das in der Nähe verendete Wallaby und klingen dabei wie die kleinen Dinosaurier in „Jurassic Parc“.

Knapp 40% Tasmaniens stehen unter Naturschutz, für uns also endlose Trekkingmöglichkeiten. Wir beginnen unser Wanderabenteuer im Mount Field Nationalpark und erkennen schnell körperliche Grenzen. Mit schwerem Gepäck machen wir uns auf, den Mount Field West zu erklimmen und verschenken all unsere Kraft an einem weiten Feld massiver Felsblöcke, über die es zu balancieren bzw. springen gilt.

Tasmanien liegt etwa auf dem 40. Breitengrad, was auf der Nordhalbkugel der Lage Südfrankreichs entspricht. Kalte und feuchte antarktische Stürme des Südwestpassats heulen übers Land – die „Roaring Fourties“ (Brüllende Vierziger). Die Winde bringen viel Regen, der im Westen niedergeht und den Osten verschont. Dies erklärt das stets wechselhafte Wetter, das vor allem im Hochland unberechenbar ist.

Die Wolken fangen sich an der Westküste der Insel und sorgen hier für Niederschlag an 260 Tagen und bis zu 3.000 mm im Jahr (zum Vergleich Deutschland: 500 mm). Der Regen lässt immergrüne, urige Regenwälder entstehen, mit mannshohen Baumfarnen, bemoosten Urwaldriesen und zahlreichen, idyllischen Bachläufen.

Wir dringen vor in das Herz der Insel, in die alpine Region des Cradle Mountain Nationalparks. Wir planen eine zweitägige Wanderung im Weltnaturerbe, verbringen angesichts der aufregenden Vielfalt schließlich jedoch vier Tage in dem Gebiet. Kurz nach Aufbruch ziehen Gewitter übers Land und wir schlagen unser Nachtlager an einem nebelverhangenen See nahe des Cradle Mountain auf.

Aus lauter Frust über das schlechte (Foto)Wetter setzen wir am nächsten Morgen nochmal alles auf eine Karte und verlassen das Zelt im diesigen Morgengrauen. Als die Sonne schließlich den Nebel auflöst, erstrahlt das Gipfelpanorama in solch betörender und vollendeter Schönheit, das uns der Mund offen stehen bleibt.

Voller Vorfreude buchen wir eine abendliche Tour durchs Devil Interpretation Centre im Park: eine Aufzuchtsstation für Tasmanische Teufel, die zumeist ihr gesamtes, etwa vierjähriges Leben dort verbringen. Eine rätselhafte Tumorerkrankung rafft die einzigartigen Beuteltiere derzeit dahin. 2012 wurden einige gesunde Teufel auf die nahe gelegene Insel Maria Island geschippert, um die Art vor dem Austerben zu schützen. Wie auf dieser Reise schon so oft, geht ein Traum in Erfüllung und wir erleben die nachtaktiven Tiere in Aktion. Ich weiß nicht, wer aufgeregter umherflitzt: die Teufel, denen Aas ins Gehege geworfen wird – oder Daniel mit seiner Kamera …

Wie auch in Westaustralien leben wir inmitten einer sonderbaren und allgegenwärtigen Tierwelt. Nachts zirpen die Grillen, tummeln sich Dutzende Wallabies und Pademelons am Lagerplatz (und stolpern über das Kochgeschirr), turnen Possums durch die Bäume, und morgens weckt uns das Gezeter der Kakadus oder das keckernde Gelächter des Lachenden Hans. Was anfangs unheimlich erschien, ist nun wichtiger Bestandteil unseres Alltags geworden. Ein Leben ohne Tiergeräusche – für uns inzwischen kaum vorstellbar!

Schnabeltiere zählen eigentlich zu den Säugern, ihre Jungen schlüpfen allerdings aus Eiern und werden schließlich im Beutel gesäugt und ausgetragen. Ein einzigartiger Fortpflanzungszyklus, den das seltsame Wesen nur mit dem Ameisenigel teilt – beide Arten leben ausschließlich auf Tasmanien. Nach zweistündiger Wartezeit in regungsloser Position, stillschweigend an einem Flussufer, haben wir endlich Glück!

Wir wandern etwa vier, fünf Stunden täglich, stärken uns mit Brot, Cheddar, Schoki und atmen derweil soviel frische Luft, dass unsere Lungen hörbar jauchzen. Dennoch drücke ich mich vor schlauchenden Mehrtagestouren wie etwa dem berühmten Overland-Track. Nepal wirkt noch immer nach. Antrieb und Wille fehlen, die körperlichen und psychischen Kräfte erneut völlig zu erschöpfen. Ich frage mich, ob ich nun bequem werde? Doch wenn ich an all die Trekkinggebiete auf meiner Reisewunschliste denke, weiß ich schnell die Antwort.

Dagegen lohnt sich die fünfstündige Trekkingtour zum Cape Raoul vollends: der Himmel klart an diesem Tag endlich wieder auf, die Doleritfelsen des Kaps ragen Orgelpfeifen ähnelnd majestätisch aus dem Meer. Plötzlich hören wir dröhnende Stimmen von der Tiefe heulen – zahlreiche Seehunde gönnen sich ein Sonnenbad.

Port Arthur – vor knapp 200 Jahren ließ allein der Name europäische Banditen erschaudern. Nur durch eine schmale Landenge mit dem Festland verbunden, entledigten sich die Briten hier ihrer Schwerverbrecher. Zwangsarbeit in den umliegenden Wäldern und strenge Isolationshaft sollten tausende Sträflinge zu „besseren Menschen“ erziehen. 1996 erfuhr das Weltkulturerbe erneut erschreckende Gewalt: ein Jugendlicher lief Amok, erschoss 35 Besucher und Mitarbeiter. Noch heute wirkt der Ort bedrückend. Als wir nach einigen Stunden zurück gen Parkplatz laufen, fühle ich mich merklich erleichtert.

Nach knapp 15 Jahren platzen Daniels Wanderstiefel aus allen Nähten. Wir überlassen die antiken Stücke einem Schuster zur Reparatur, ich entschuldige mich mehrmals für den strengen Geruch und Daniel zieht in Sandalen weiter. Im nasskalten und blutegelverseuchten Regenwald des Lake St. Clair-Nationalpark vielleicht keine gute Idee?

Ein Holzhäuschen am See, inmitten eines Eukalyptuswaldes… Erstmals auf dieser Weltreise können wir uns vorstellen, in einer anderen Gegend als Deutschland zu leben. Tasmaniens landschaftliche Vielfalt ist einzigartig, die Entfernungen gering. Außergewöhnlich hilfsbereite und lockere Einwohner lieben ihr Land, ihr kleines Paradies. Nur ein Fleckchen Erde, sagen manche, könne damit konkurrieren: Neuseeland. Wir sind gespannt …

Reisebericht Westaustralien

Westaustralien

07. Februar – 06. März 2014

Wir wollten Abenteuer – doch bitte nicht schon am Mietwagenschalter… So schön war geplant, von West nach Südost zu tuckern, von Perth nach Melbourne. Doch leider haben wir in Asien lesen verlernt und stellen im Flughafen von Perth fest: 3000 Dollar „Einweg-Gebühr“ für den Rücktransport des Wagens sind zu entrichten. Um diese zu umgehen, müssen wir das Auto wieder hier in Perth abliefern. Und somit anstelle von Süd- und Südostaustralien den Westen des Kontinents bereisen – jetzt in der Nebensaison nur selten besucht; auch der Loose hält sich insachen Westaustralien eher bedeckt. Wir tragens mit Fassung und fahren im Linksverkehr das erste Mal in unserem Leben durch den australischen Busch.

Das „Outback“ ist gleich um die Ecke; es bedarf nicht mehr als 70, 80 Kilometer ins einsame, trockenheiße Hinterland. Wir bremsen oft abrupt angesichts bunter Kakadus, zutraulicher Kängurus, meterlanger Warane und blauzungiger Riesenechsen. Ein Kaninchenfriedhof (mit Grabsteinen) und verbrannte Autowracks sind bizarre Hinweise auf menschliche Zivilisation. Wir merken schnell: auf australischen Highways fährt man ziemlich einsam. Die untergehende Sonne taucht die Prärie mit ihren knorrigen Bäumen und brach liegenden Weizenfeldern in ein erdiges Rot.

Ich erinnere mich an die Abenteuer von Malcolm Douglas. Als Kind hätte ich allerdings nicht gedacht, einmal selbst diesen Kontinent zu erfahren. Nun stellen wir nahe des Waverocks erstmals unser Zelt unter dem australischen Sternenhimmel auf und lauschen dem Klagelied der Raben (das an eine rollige Katze erinnert). Ich denke weder zurück noch nach vorne; weder an zu Hause noch an mich selbst. Die Weite des Outbacks nimmt mich vollkommen ein.

Die Stadt der Hoffnung, Esperance, ist Ausgangspunkt des Cape le Grand-Nationalpark an der Südwestküste Australiens. Zwischen wuchtigen Klippen und hügeligem Hinterland erstrecken sich weite Sandstrände, so gleißend weiß und schön, dass uns die Augen schmerzen. Dagegen kontrastiert der tintenblaue Indische Ozean, der in den flachen Buchten hellblau und schließlich türkis schimmert.

Und als wäre ein Klischee nicht genug, balgen sich einige Kängurus am Strand. Wir staunen mit offenem Mund und sind uns sicher, eine solch beeindruckende Natur seit langem nicht mehr gesehen zu haben.

„Ich bin doch kein Misthaufen!“, jammert Daniel und fuchtelt vergebens, um die unzähligen Fliegen aus dem Gesicht zu vertreiben. Die Erkundung des Kalbarri-Nationalparks mit seinen rostroten Felsschluchten und Steilklippen macht uns nicht nur aufgrund der Gluthitze schwer zu schaffen. Tagsüber kleben ganze Fliegenschwärme auf der Suche nach Wasser an uns und kriechen in Augen, Nasen- und Ohrlöcher. Daniel verschluckt gar zwei. Ich helfe mir mit Ohrenstöpseln aus, letztlich wird eine Mütze mit angenähtem Fliegennetz zum treuen Begleiter.

Das Outback erweist sich zuweilen als ziemlich lebens- bzw. Wildcamper-feindlich. Fliegen und Backofenhitze als permanente Herausforderungen ausgenommen, erleben wir allabendlich eine andere tierische Überraschung. Einmal schlängelt ein riesiger Hundertfüßer flink auf mich zu, ein anderes Mal übergroße Kakerlaken (ich dachte, die gibts nur in asiatischen Hotelzimmern…). Weiterhin entdecke ich nach dem „Duschen“ fette Zecken an meinem Bein, die eigentlich nur im Sand gelauert haben können. Eine schwarze, haarige Tarantel beendet das romantische Sternschnuppenzählen. Einen noch größeren Schreck jagt uns der handtellergroße Skorpion ein, der sich beim Abendbrot dazu gesellt. Später entdeckt Daniel sieben weitere, ein Skorpion krabbelt nachts hörbar die Zeltwand entlang.

Mit auf der Sightseeing-Liste: ein australisches Krankenhaus. Daniel hatte sich bereits in Laos den Fuß verstaucht, ein Band knartze – glücklicherweise jedoch ohne zu reißen. Er erhält einen Stützstrumpf und kann sich um ein paar harte Bushwalks drücken. Beim Schnorcheln am Weltnaturerbe des Ningaloo Reefs werfen wir allerdings jegliche Schonungsmaßnahmen über Bord. Stundenlang schwimmen wir mit Stachelrochen, Schildkröten und Delfinen, beobachten die ungezählten bunten Fische des Korallenriffs, ärgern Mördermuscheln und Seegurken.

Zwei Wochen reisen wir mit Monika und Friedemann – rüstigen Frührentnern mit einer gefährlichen Mischung aus norddeutschem und Berliner Humor, die Australien bereits zum 25. Mal mit dem Jeep durchfahren. Wir kochen, genießen die weinschweren Abende im Busch, lachen Tränen. Beim gemeinsamen Angelausflug fange ausgerechnet ich Vegetarierin einen Fisch, während ich kurz auf Daniels Angel aufpasse.

Exmouth markiert den nördlichsten Punkt unserer Route, wir zweigen ab gen Osten. Die Temperaturen erreichen hier zur Mittagszeit 42°C im Schatten und die aufkommenden Winde sind heiß wie ein Fön. Wir folgen der Hamersley Range in die hügelige, ausgedehnte Landschaft der Pilbara, die im Licht der Dämmerung in allen erdenklichen Pastellfarben leuchtet.

Das Gestein ist so alt wie die Erde selbst, der hohe Eisengehalt verleiht dem Boden eine glutrote Farbe. Das Wasser der seltenen Regenfälle schliff tiefe Schluchten in die harten Felsen, kühle Pools entstanden. In diesen Billabongs ahlen wir unsere hitzegeschwächten Körper. Die schönsten Canyons wurden im Karijini-Nationalpark unter Schutz gestellt.

Hier weiter im Landesinneren wurden ganze Städte in der Nähe riesiger Tagebauten aus dem Boden gestampft, Oasen des Wohlstands in der öden Steppenlandschaft. Ein einfacher Minenarbeiter verdient hier um die 250.000 Dollar. Dazu sind Sprit und Lebensmittel subventioniert, ganze Häuser gestellt. Ein 2 km langer Zug bringt jährlich einige Millionen Tonnen des roten Goldes an die 600 km entfernte Küste; Australien ist der größte Eisenerzexporteur der Welt. Zudem flößen uns die „Road Trains“ genannten Sattelschlepper gehörigen Respekt ein: mit bis zu vier Anhängern und 100 Rädern, 50 m lang und 150 Tonnen schwer.

Diesen Monstertrucks möchte man nicht in die Quere kommen, vor allem Kängurus werden oft brutal aus dem Weg geräumt. Doch plötzlich knallt es auch an meiner Fahrertür, es scheppert und splittert. Ein großes, suizidales Känguru ist uns in die Seite gerannt! Der Spiegel abgerissen, die gesamte rechte Flanke demoliert, die Tür verkeilt, das Tier tot. Als wir uns dem polizeilichen und versicherungstechnischen Prozedere stellen, sitzt der Schreck noch in den Knochen.

Zurück in Perth habe ich das nagende Gefühl, nur einen Bruchteil Australiens kennengelernt zu haben. Erzählungen steigern meine Neugier: von zehrenden Outback-Durchquerungen und dem Norden des Landes mit seinen Krokodilen und Regenwäldern. Der Drang zurückzukehren ist groß! Nun geht es erst einmal auf‘s herbstliche Tasmanien, ein raues Trekkingparadies, gebeutelt von antarktischen Stürmen, und eines der letzten Wildnisgebiete der Erde …

Reisebericht Laos 2014

Laos

09. Januar – 06. Februar 2014

Mit einer kleinen Propellermaschine fliegen wir von Hanoi ins benachbarte Laos – und damit scheinbar auf einen anderen Kontinent. Die nördlich gelegene Stadt Luang Prabang beeindruckt uns mit ihren teakhölzernen Guesthouses, Überbleibsel aus der französischen Kolonialherrschaft. Diese reihen sich entlang wenig befahrener Straßen und weitläufiger Gärten, wir schlendern entlang des Mekong und genießen die angenehme Stille.

Allmorgendlich um 6 Uhr weckt uns ein dumpfer Dong. Zahlreich versammeln sich dann die Mönche zum Almosengang, queren die Innenstadt in einer endlosen Reihe, um von den Einwohnern gekochten, klebrigen Reis zu erhalten. Ein sehr eindrucksvolles Ritual, allerdings gestört durch zahlreiche aufdringlich und mit Blitz fotografierende Frühaufsteher.

Wir freuen uns über die neue laotische Gelassenheit. Auch treffen wir die Weltreisenden Marcel und Fiona wieder, ein heiteres Schweizer Pärchen, dem wir bereits in Myanmar begegneten. Bei einem der kleinen und größeren Umtrunke fällt der Entschluss: durch Laos reisen wir gemeinsam. Zusammen erkunden wir zunächst mystische Wasserfälle in der Umgebung, in deren türkisblauen Wasser wir uns erfrischen. Ob Mountainbiking, Bergsteigen oder Schwimmen – die üppige Natur Laos schreit geradezu nach Aktivität.

Die Schweizer bringen uns auf den Geschmack einer Kayaktour. Für zwei Tage paddeln wir uns auf einem Nebenfluss des Mekongs die Arme aus den Schultern. Im Zickzack manövrieren wir das Boot flussabwärts, Daniel beherrscht es kaum, ich gar nicht. Bis uns heimtückisches Treibholz kentern lässt. In weiser Voraussicht haben wir das Gepäck ans Boot gekettet und – das Wichtigste – die Kamera in einem wasserdichten Packsack verstaut.

Wir teilen unser Lager mit der Familie der Hütte auf dem Dachboden; Privatleben ist hier Luxusgut. Die Nachbarin nimmt routiniert Ratten für‘s Abendbrot ihrer Sippe aus. Derweil segnet uns der Dorfschamane mit reichlich „Lao Lao“, selbstgebranntem Reisschnaps. Später am Lagerfeuer gesellt sich ein Skorpion zwischen Daniels Beine. Die Wärme gefällt nicht nur uns ganz gut. Daniel bleibt genau so lange cool, bis das giftige Tier plötzlich verschwunden ist …

Wir erreichen Vang Vieng und werden mit einer anderen Seite des Landes konfrontiert: grenzenlosem Partytourismus. Die Stadt ist bekannt fürs Tubing, beseelte Hippies und anderes Partyvolk treibt dabei in Gummireifen den Nang Song hinunter, freilich nicht ohne die unzähligen Uferkneipen auszulassen. Ein bisschen wie Thailands Fullmoonpartys, Abifahrt und Komasaufen. In den letzten Jahren gab es allerdings zuviele Tote (die Strömung erfodert ein Minimum an geistiger Anwesenheit), mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt.

Laos‘ Hauptstadt Vientiane sprüht wohl kaum vor Charme. Einzig beeindruckt uns das Besucherzentrum der Cope-Organisation. Diese fertigt Prothesen für Amputierte – Kinder und Bauern, die Opfer fehlgezündeter Munition wurden. Außerdem bildet Cope laotisches Personal aus, um die „Bombies“ zu räumen. Obwohl neutral, fielen während des amerikanisch-vietnamesischen Krieges mehr Bomben auf Laos als während des gesamten zweiten Weltkrieges. Der Ho Chi Minh-Pfad verlief durch das Land, der Nachschubweg nordvietnamesischer Truppen in den Süden.

Der Nachtbus bringt uns nach Si Phan Don, an den südlichsten Zipfel des Landes, wo Laos an Thailand und Kambodscha grenzt. Hier formt der Mekong ein riesiges Flussdelta, unterhält unzählige Nebenarme und stürzt schließlich über felsige Kliffs ins benachbarte Kambodscha. Dazwischen liegen hunderte Inseln und Inselchen – das Gebiet der „4000 Islands“.

Unsere Wahl fällt auf das Eiland Don Khon, ein von Bungalows gesäumtes Hängemattenparadies, in dem der Puls fühlbar langsamer schlägt. Wir erkunden die Insel mit dem Rad, baden im Mekong, dümpeln auf Tubing-Reifen entlang des Ufers, schlürfen „Happy shakes“ und entspannen am Strand, um uns anschließend von der ganzen Anstrengung zu erholen…

Trotz Daniels Bitten und Betteln verlassen wir Don Khon nach 4 Tagen – aus Entspannung wurde für mich einfach Langeweile. Von nun an sind wir wieder auf uns allein gestellt, ohne unsere eidgenössische Begleitung. Wir nehmen für einige Tage ein Motorrad und streifen durch die Kaffeeplantagen des Bolavenplateaus. Ein Einheimischer empfiehlt einen abgelegen Markt in Salavan, hier gebe es viel „wildlife“. Und tatsächlich: Flughörnchen, Schleichkatzen, Eulen, Papageien – laotische Gaumenfreuden sind vielfältig und lassen Artenschutz nicht zu. Mehrfach bekommen wir Schnaps angeboten, in dem Schildkröten, Cobras und allerhand andere Gifttiere eingelegt wurden. Gesund und schön soll er machen, wir lehnen dankend ab (brauchen wir ja nicht?).

Die Zeit im paradiesisch schönen und unaufgeregten Laos bildet einen angenehmen Abschluss der fünfmonatigen Asienreise. Wir verbrachten unzählige Stunden in Bussen jedweden Komfortniveaus, haben Tausende Kilometer auf Mopeds, Fahrrädern, Booten, Pferdekutschen und Tierrücken zurückgelegt, in ca. 70 verschiedenen Hotels, Homestays und Drecklöchern genächtigt und schon seit einem halben Jahr nicht mehr selbst gekocht. Nun wird alles anders! Die kommenden drei Monate sind wir on the road, queren im Mietwagen und zu Fuß Australien, Tasmanien und Neuseeland. Wir werden im Zelt schlafen, selbst kochen, die unberührte Natur genießen – und endlich wieder wandern gehen!

Reisebericht Vietnam

Vietnam

16. Dezember 2013 – 09. Januar 2014

Zugegeben: ich fühle mich zunehmend Asien-müde. Menschenmassen kann ich kaum entfliehen, das dröhnende Hupen der Mopeds höre ich im Schlaf, knatternde LKWs wirbeln Unmengen von Staub auf und rauben jeder Radtour ihren Charme, Radio und Fernseher laufen jederzeit auf Maximallautstärke, die Verständigung auf Englisch hapert – zu oft gibt es böse Überraschungen in Restaurants. Natürlich sind das alles keine großen Probleme, im Gegenteil, das pure Abenteuer. Doch vier Monate ständig tief durchatmen und Kompromisse machen zu müssen, das zehrt an meinen Nerven. Ich fliege nach Vietnam mit einem mulmigen Gefühl.

Doch ausgerechnet das kühle Hanoi, welches uns mit Regen und herbstlichen Temperaturen empfängt, spendet mir neue Kraft! Die Metropole macht Spaß, ihr Flair ermuntert – ein Mix aus französischen Straßencafés, multikultureller Studentenszene, asiatischer Lebendigkeit und westlicher Großstadtmoderne. Wir checken in einem luxuriösen Hotel ein. Die Duschvorrichtung ist neuzeitlich, das Bett doch tatsächlich frisch bezogen! National Geographic läuft die halbe Nacht. Urlaub vom Urlaub! Und draußen flitzen die Mopeds vorbei. Angeblich acht Millionen zählt die Stadt, das Überqueren der Straße wird zur echten Mutprobe …

Wir planen, uns im landschaftlich wohl reizvolleren Norden des Landes aufzuhalten; ein Bus bringt uns zunächst nach Tam Coc, südlich Hanois. Das ruhige Örtchen liegt malerisch inmitten der sogenannten „Reisfeld-Halong-Bucht“. Wir staunen über unzählige erodierende Kalksteinfelsen, deren Täler sich im Lauf der Jahrtausende mit Sedimenten füllten. Die Berge ragen so wie Zuckerhüte aus einer endlosen Ebene, dazwischen liegen verstreute Weiler, Plantagen und Fischteiche.

Bis auf die Kälte und den Duft von Stollen, der von Deutschland herüber zieht, erinnert nichts an die bevorstehenden Weihnachtstage. Eine Fähre bringt uns auf eine entlegene Insel der Cai Tu Long-Bucht. Mit ihren verstreut aus dem Meer ragenden, schroffen Kalksteinformationen bezaubert sie ähnlich wie ihre berühmte Schwester Halong. Sie blieb jedoch von Massentourismus und Kommerz bislang verschont. Es gibt ein einzelnes, verschlafenes Betonkaff, eine Handvoll Unterkünfte und Strom zwischen 17 und 22 Uhr.

Am Ende des weitläufigen Strandes kann man das Ende der Welt sehen, ich schwör’s. Und so schweifen meine Gedanken sehnsüchtig ins ferne Thüringen, wo man sich gerade in der heimeligen Stube am reichlich gedeckten Tisch versammelt, die Geschenke unterm Weihnachtsbaum, Glühweinduft und Kerzenschein. Ein ganzes Jahr reisen kommt mir in diesem Moment doch furchtbar lange vor …

Schon bald sind wir des süßen Nichtstuns überdrüssig, setzen wieder über auf das Festland und schlagen uns mühsame zwei Tage im „local bus“ bis an die nordöstliche Grenze zu China durch. Die pittoreske Landschaft setzt sich hier nahtlos fort, zwischen den steil aufragenden Felsen stürzen tosende Wildbäche durch die Schluchten. Der Ban Gioc-Wasserfall liegt am Grenzfluss zum roten Riesenreich und dient als Vorbild für all die kitschigen Wandgemälde in Chinarestaurants.

In einem zugigen Städtchen stürzen wir uns in das geschäftige Markttreiben. Argwöhnisch werden wir beobachtet, jeder Schritt genau registriert. Zunächst zeigen sich die Marktweiber distanziert und kamerascheu – bis die Erste ihr Konterfei auf dem Kameramonitor erblickt! Kreischendes Gelächter bricht aus, Freunde werden herbeigerufen, Fotomutige rennen auf Daniel zu, Ängstliche vor ihm weg. Das ganze Nest gerät in Aufruhr. Und einmal mehr fungiert Daniels Nikon als echter „Eisbrecher“.

Man nötigt uns zu allerlei harntreibenden Tees, klebrigen Süßigkeiten, gerösteten Bienenmaden, getrockneten Maiskolben – und schließlich beißt Daniel in ein Stück Hundewurst („Schmeckt ein bisschen streng, wie Leber!“). Soviel Gastfreundschaft hatten wir gar nicht erwartet. Die Vietnamesen geben sich zumeist ziemlich ruppig und barsch. Zwar emsig, clever und jederzeit für ein Geschäft zu haben. Aber ein warmes Lächeln (mit dem uns die Burmesen stets verwöhnten) gibt‘s hier oft nur, wenn man den Geldbeutel zückt.

Tagelang treffen wir auf keinen anderen westlichen Touristen, von Restaurants keine Spur, mit Englisch kommen wir hier genauso voran wie mit Latein – gar nicht. Ich erweitere mein vietnamesisches Hallo-Danke-Tschüss-Vokabular um so wichtige Worte wie Bus, Toilette, vegetarisch, Reis, Gemüse. Wir essen Reisnudelsuppe zum Frühstück, sitzen in schmalen Garküchen auf winzigen Plastikstühlen, Einheimische schmunzeln über unseren zunächst tölpelhaften Umgang mit Essstäbchen.