USA – Kalifornien & Nevada

28. Februar – 24. März 2018 | 1.580 km, 14.270 hm

Unsere Reise durch die USA beginnt in Kirgistan: Bereits vergangenen Sommer lädt die US-Botschaft in Bischkek zum Verhör, denn wir dürfen nicht bequem vom Zelt aus das übliche Online-Visum ordern. Wir könnten uns ja in Iran und Pakistan mit dem Terror-Virus infiziert haben. Nach einem halbstündigem Interview über Reiseroute und Einkünfte, und um 320 Dollar erleichtert, klebt das Touristenvisum im Pass. Erst Ende Februar machen wir davon Gebrauch und fliegen von Bangkok nach San Francisco. Dort aber hält uns der Heimatschutz am Flughafen fest. Vor allem Daniel macht einen merkwürdigen Eindruck: Als Arzt gekündigt, um durch muslimische Gruselstaaten mit dem Fahrrad zu fahren, mit 10 Kilo Fotoequipment? „Wieso arbeitest du nicht?“, fragt der Beamte. „Warum sollte ich?“, witzelt Daniel. Erst vier Stunden später dürfen wir passieren.

Knapp eine Woche wohnen wir kostenfrei bei Warmshowers-Gastgeberin Trudy in San Francisco. Kaufpreis ihres Häuschens in den 70ern: 160.000 Euro, Verkaufspreis heute: eine Million. Sie lebt im Stadtteil Mission, der besonders attraktiv für Mitarbeiter des nahen Silicon Valley ist, da hier die Shuttlebusse zu deren Büros abfahren. 16.000 aktive Start Ups gibt es in der Region, in Berlin dagegen „nur“ 2.400. Das Einstiegsgehalt bei Apple und Amazon liegt bei etwa 100.000 Euro pro Jahr, entsprechend teuer ist die Wohngegend.

Trudy wird Zeugin bizarrer Szenen: Wie wir mit Wasser aus dem Hahn anstoßen, endlich nicht mehr filtern! Unsere glühenden Augen, als sie ihren galaktisch großen Kühlschrank öffnet. Auch führt sie uns zum nahen Supermarkt – Gänsehaut pur. Wir irren und geistern durch dieses noch vor kurzem Lichtjahre entfernte Sonnensystem aus unendlich vielen Milch-, Joghurt-, Obst- und Chipssorten. Völlig überfordert bleibt der Korb jedoch erstaunlich leer.

Während wir uns an Käse und Brot laben, dienen die riesigen Einkaufswagen noch einem weiteren Zweck: Tausende schieben darin Schlafsack, Schuhe, Zelte und Radios durch die Straßen. Obdachlose hatten wir in den sogenannten „Entwicklungsländern“ Asiens keinen einzigen gesehen. Das familiäre Netzwerk ist dort noch so kompromisslos dicht, dass jeder Einzelne gestützt wird. Zudem kostet eine Zweizimmer-Wohnung in San Francisco im Schnitt knapp 3.000 € Miete monatlich. Und das ganzjährig milde Kalifornien zieht Wohnungslose an wie ein Magnet. Offiziell leben nicht mehr Obdachlose in San Francisco als in Berlin, aber sie fallen mehr auf. Nirgends haben wir so viele offensichtlich schwer psychisch kranke Menschen gesehen, die in Deutschland im Betreuten Wohnen leben würden, hier jedoch ihrem Schicksal überlassen bleiben.

Wir treffen Andy, der in seinem Laden kostenlos das Transportmittel der Unterschicht repariert: Fahrräder. Auch unsere bringt er umsonst auf Vordermann. Andy trägt Stadtgeschichte im Blut: er zählt zu den Schwulen, die sich während der großen AIDS-Epidemie in San Francisco mit dem HIV infizierten. 1981, als die Krankheit noch recht unbekannt war, starben in der Stadt neun Menschen im Jahr, 1992 waren es 30 pro Woche. Schon damals galt San Francisco als Mekka gleichgeschlechtlicher Liebe. Während des Zweiten Weltkrieges versuchte das Militär Homosexuelle loszuwerden und setzte sie in den großen Hafenstädten wie New York, Chicago und eben San Francisco einfach vor die Luke. Heute ist der Anteil von Menschen, die sich selbst der LGBTQ-Szene zurechnen, der höchste in allen amerikanischen Städten.

Wir radeln weiter am Pazifik entlang Richtung Süden und stürzen fast die Klippen hinunter, als wir Fontänen im Meer ausmachen. Unweit der Küste ziehen Grauwale mit ihren Kälbern vorbei! Fischotter tummeln sich in den Tangwäldern und Seeelefanten sonnen ihre fetten Leiber an den Stränden. Die Bucht vor Monterey zählt zu den artenreichsten Meeresgebieten der Welt, die kalten und nährstoffreichen Gewässer beherbergen über tausend verschiedene Spezies.

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten offeriert uns grenzenlose Gastfreundschaft. Nie hätten wir das erwartet! Es vergeht kein Tag, keine Pause, kein Einkauf, kein Käffchen, an dem wir nicht angesprochen, beschenkt oder eingeladen werden. Fragen wir abends nach ein paar Quadratmetern Rasen für unser Zelt, ziehen uns die Bewohner förmlich ins Gästezimmer. Ich frage mich, welcher Deutsche wildfremden Radreisenden spontan seine Dusche anbieten würde? Die Offenheit und Unkompliziertheit der Amerikaner ist sagenhaft und für uns absolut vorbildlich.

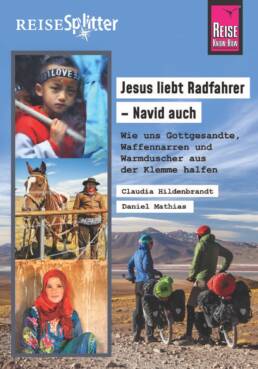

„Schau mal ein bisschen traurig und dumm“, ordere ich Daniel an, bevor ich mich im Supermarkt verlaufe. Es ist bereits dunkel und noch immer haben wir keinen Platz für unser Zelt. Er macht seinen Job glänzend. Jonathan lädt uns in das Haus seiner kürzlich verstorbenen Schwiegermutter ein, wir könnten so lange bleiben, wie wir wollten. Bier sei im Kühlschrank, das Bett frisch gemacht, beide Badezimmer mit heißer Dusche. Später wird er berichten, Jesus habe ihn zu uns geführt – oder uns zu ihm, je nachdem.

Wir verlassen die Küste und durchfahren die wohl langweiligste und zugleich wichtigste Ecke Kaliforniens: das Central Valley, den „Fruchtgarten“ der USA. Doch seit Jahren kämpfen die Farmer mit einer Rekorddürre nach der anderen, seit der Schnee in den angrenzenden Bergen ausbleibt und die Flüsse trockenfallen. Wir passieren unzählige verdorrte, herausgerissene Mandelbäume, deren künstliche Bewässerung sich nicht mehr lohnte – ein brutaler Anblick. Farmer Terry lädt uns ein, in seinem Appartement zu übernachten und erzählt von den Hunderttausenden, die er in tiefere Brunnen investiert. Und er ist nicht der Einzige: Überall wird nach Wasser gebohrt, jedes Jahr tiefer und der sinkende Grundwasserspiegel lässt den Boden um bis zu 5 cm pro Monat absacken. Im krassen Widerspruch dazu tropfen überall die Wasserhähne, spülen Toiletten nur im Vollmodus, werden Rasen gewässert und Pools gefüllt. Als gäbe es kein morgen, aber irgendwann ist übermorgen.

Vor uns liegt die Querung des Death Valley, dem heißesten Fleck der Erde und trockensten und tiefsten Punkt der Vereinigten Staaten (einen Golfplatz gibt es trotzdem!). Nicht umsonst galt das „Tal des Todes“ den frühen Goldgräbern auf der Suche nach einer Passage gen Kalifornien als Schreckensort. Auch wir müssen zwischen manchen Wasserstellen zwei Tagesetappen zurücklegen und bunkern einen halben Zentner Extrawasser – 65 Kilo wiegen unsere Lastesel nun. Doch ein kräftiger Rückenwind bläst uns mit bis zu 50 km/h durch die Einöde und wir schaffen trotz des Gewichts und einigen Anstiegen leicht 120 km am Tag. Es ist wie Harley fahren – zurücklehnen und den Film genießen, immer ein Lächeln ins Gesicht gemeißelt.

Im Hochsommer brennt die Sonne gnadenlos und lässt das Quecksilber fast aus dem Thermometer schießen. Eingekesselt von bis zu 3.400 m hohen Bergen zirkuliert die Luft wie in einem Backofen. Knapp 57 °C wurden schon gemessen, auf einem nackten Stein könnte man gar Eier kochen. Ein Mensch verliert bis zu acht Liter Wasser pro Tag – beim Nichtstun im Schatten. Auch uns macht das Wüstenklima zu schaffen und lässt die Fingerkuppen aufplatzen wie überreife Kirschen, trotz eines Rekordverbrauchs an Handcreme.

Die Sierra Nevada im Westen hält die feuchte Luft des Pazifik fern, nur die schwersten Stürme schicken ihre Ausläufer bis hierher – und tatsächlich, es regnet während unseres Besuchs! Im Frühjahr blüht die Wüste, Spuren im Sand verraten jeden Morgen die nächtliche Aktivität der Füchse, Schlangen und Echsen. Mit spitzen Fingern bauen wir unser Zelt ab, oft verbirgt sich darunter eine Überraschung, und immer schön die Schuhe ausklopfen!

Das Konglomerat amerikanischer Stereotype finden wir direkt im Anschluss in Pahrump, gelegen im konservativen Bundesstaat Nevada. Bereits am Ortseingang begrüßt ein waffennärrischer Politiker, hauptberuflich Zuhälter, jeden Besucher in martialischer Pose: „Ich werde für eure Waffen kämpfen!“ Ein Neugieriger spricht uns an, das Gespräch kommt auf Trump und wir können uns einen Witz nicht verkneifen. „Vorsicht, Trump ist mein Buddy!“ Die Kalifornier hatten sich noch vielfach für ihn entschuldigt.

Vorbei an allen Fastfoodketten dieser Welt führt der Weg zum Walmart, einer Art Aldi im XXL-Format. Daniel spielt Verstecken hinter einer Chipstüte, während ich rätsele, wie viele Pfannkuchen ich essen muss, um einen Zehn-Liter-Kanister Ahornsirup aufzubrauchen. Schokoladen-Brownies im Angebot, natürlich greifen wir zu – später werde sogar ich die Glasur abspachteln, die so fett und süß ist, dass sie selbst den hungrigsten Radlermagen verklebt. Dutzende Kunden stützen sich atemlos auf ihre Einkaufswagen, begleitet von Assistenten, die beim Tragen der unzähligen Plastikbeutel helfen – in Kalifornien sind Einwegtüten verboten. Andere rollen in Elektrowagen vorbei, unglaublich schwere Menschen, die kaum noch laufen können. Manche sind nicht älter als 30 und wir haben das Gefühl, ihnen beim Sterben zuzusehen, ganz langsam eben. Die Kassiererin begrüßt mich: „Ihr seht so sportlich aus, ihr seid nicht von hier, was?“

Vollgestopft mit Junkfood folgt ein Ausflug in besonders exotische Gefilde. Wir betreten den erstbesten Gunshop und Waffenhändler James nimmt sich ausgiebig Zeit. Offiziell besitzt knapp die Hälfte der Amerikaner mindestens ein Schießeisen, allein 2017 wurden hier etwa 10.000 Menschen mit Hilfe von Schusswaffen ermordet, Tendenz steigend. Doch James rattert andere Statistiken herunter: „Waffen werden 80 mal häufiger eingesetzt um Leben zu schützen als zu töten.“ So viele Tote würden verhindert, so viele potenzielle Diebe von Überfällen abgehalten. Er reicht mir ein halbautomatisches Sturmgewehr, das meistverkaufte überhaupt, drei Kilo Mordpotenzial. Für einen Achtzehnjährigen ist es in Nevada leichter, diese Wumme legal zu erstehen als eine Büchse Bier.

Eine Knarre im Wagen sei überlebenswichtig, wenn der mal liegen bliebe und falls Ganoven die Situation ausnützten. Es gibt viele „falls“ und „wenns“ in diesem Gespräch. Die Stadt sei zwar sicher, aber falls doch ein Moment der Unsicherheit einträfe, müsse man vorsorgen. „Meine Frau ist Jüdin“, meint James’ Kollege. „Sie traut sich ohne Pistole nicht aus dem Haus. Denkt nur an die ganzen Palästinenser!“ In Pahrump, umgeben von Wüste? Die Frau des Ladenbesitzers arbeitet als Lehrerin und hakt ein: „Zwei Drittel meiner Schüler haben Waffen.“ Man müsse unbedingt Lehrkräfte mit Pistolen ausstatten, pflichtet sie Trump und der NRA bei. In den letzten fünf Jahren gab es über 300 Schießereien an Schulen, selbst der Verkauf kugelsicherer Schulranzen steigt.

Wir sollten uns aber nicht sorgen, die Stadt sei absolut sicher. „Wegen der Leute oder der Waffen?“, will ich wissen. Alle drei antworten gleichzeitig, wie aus einer Pistole geschossen (…): „Na, wegen der Leute!“ Trotz der verqueren Logik sind wir dankbar: knapp eine Stunde haben wir viele Fragen gestellt und ausführliche Antworten erhalten. Auch wir sind über unseren Schatten gesprungen: Wann haben wir uns zuletzt in Deutschland so intensiv mit der politischen Gegenseite ausgetauscht? Jetzt müsste man sich nur noch an einen Tisch setzen und Kompromisse schließen.

Ebenjene Auseinandersetzungen werden uns weiter begleiten. „Steckt eure Nasen nicht in politische Angelegenheiten“, wurden wir gewarnt – doch warum eigentlich nicht? Tatsächlich war uns unwohl zumute bevor wir nach Trumpistan reisten, doch es sind immer wieder ausgesprochen herzliche und weltoffene Leute, die sich als seine Wähler outen. Wer das Gerücht verbreitet hat, die Amis seien oberflächlich, muss in einem UFO durch das Land gedüst sein. Tiefgründige Gespräche aller Art nehmen uns auf in die Mitte der Gesellschaft und geben uns das Gefühl, nicht mehr nur zu zweit unterwegs zu sein. „In Asien reist ihr, in den Staaten macht ihr Urlaub“, so hatte es ein Tourist Monate zuvor prophezeit, und er sollte Recht behalten. Neben der landschaftlichen Vielfalt genießen wir die westlichen Annehmlichkeiten, nur getoppt von der grenzenlosen Offenheit und Geselligkeit der Menschen. Und wie groß die Hilfsbereitschaft und Gastliebe sein kann, werden wir nur einige hundert Kilometer weiter in Arizona und Utah erleben… Fortsetzung folgt.